Русские Вопросы 1997-2005 (Программа радио Свобода) (66 стр.)

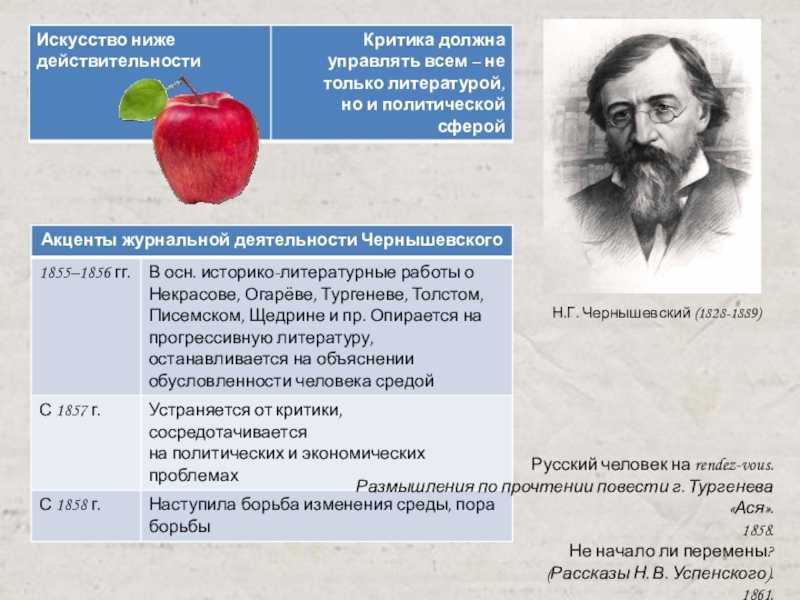

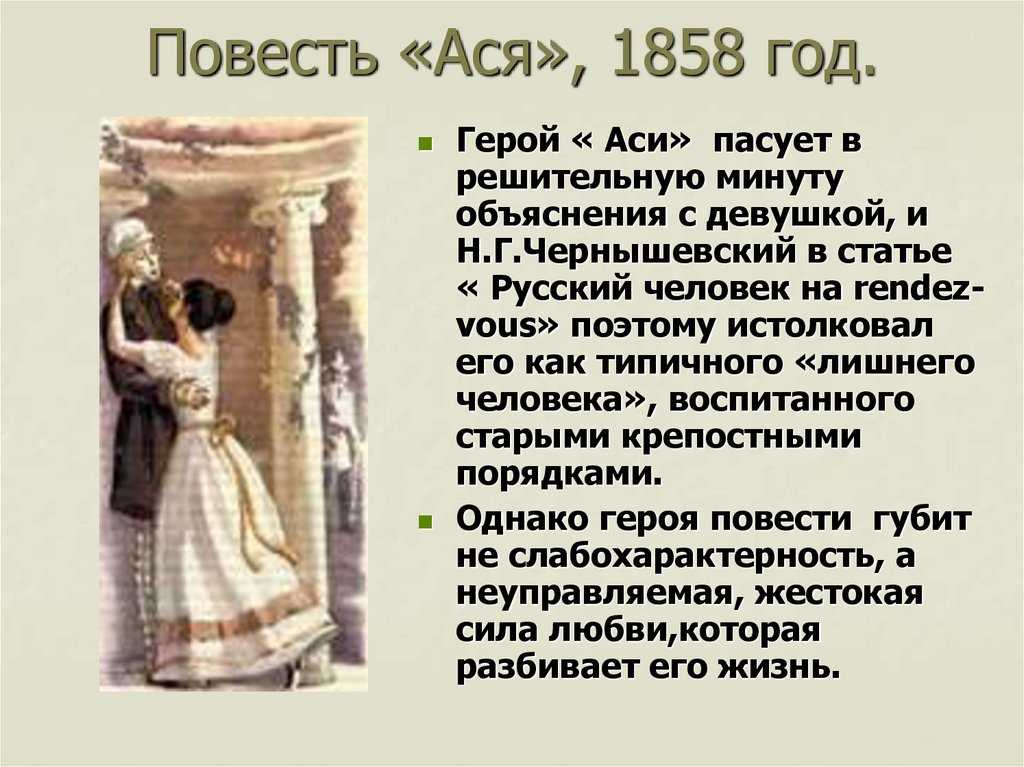

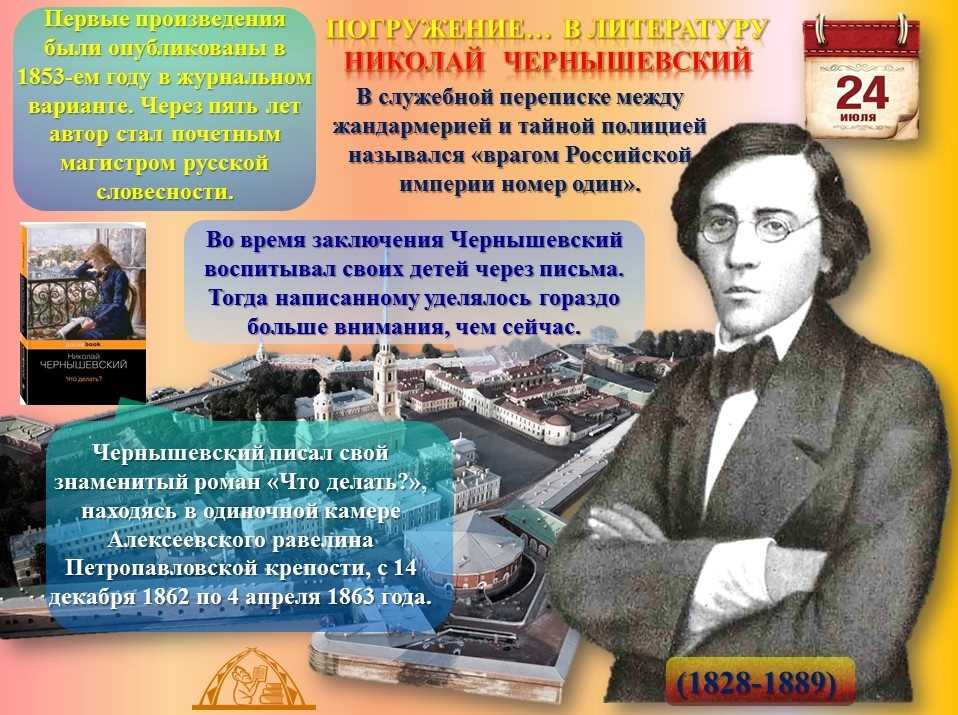

Вспомним еще раз статью Чернышевского о повести «Ася» — «Русский человек на рандеву». Чернышевский придал сюжету повести некое сверхличное, общественное измерение. Мысль была, что человек, уклоняющийся от того, чтобы овладеть женщиной — а мы знаем, что это основной сюжет чуть ли не всех вещей Тургенева, — что такой человек вообще ничего в жизни серьезного не совершит. Считается, что здесь Чернышевский произнес приговор русскому либерализму, понимая под таковым некое постепенство, западническое джентльменство, умеренность и аккуратность в социальном вопросе, и что, наоборот, самого Чернышевского идеал — революционер, к топору зовущий Русь. Парадокс Чернышевского в том, что и он таким же слабаком оказался, таким же пробником, — да и все последующие революционеры (а среди них были очень серьезные, очень сильные фигуры) ничего с этой страной сделать не смогли. Можно по этому поводу лирически вздохнуть: «А ты все та же — крест да поле, да плат узорный до бровей».

Ни у кого из нас не получилось романа с Россией. Вот это всегда знал, всегда предвидел Тургенев, что и придает особую глубину его простеньким с виду сочинениям.

Мне кажется, что у самого Тургенева было сознание персонального краха, и вряд ли был он так уж счастлив на всячески культурном Западе. Тип русского западника подавался им не без иронии, и был в этот также элемент самоиронии. Тургенев ощущал комизм этой ситуации — русского западничества, и пожалуй, не меньше Достоевского, написавшую злую карикатуру на западника Тургенева в образе Кармазинова из «Бесов». Я хочу проиллюстрировать этот сюжет одним апокрифическим, что ли, тургеневским текстом.

В сочинениях Романа Якобсона я обнаружил маленькую статью под названием «Заумный Тургенев», представляющую лингвистический анализ мемуарной записи Жемчужникова об обеде с Тургеневым в фешенебельном лондонском клубе. Это был типичный английский клубный обед, обставленный всеми ритуалами и формальностями вековой не столько гастрономической, сколько социальной культуры. И вот Тургенев, этот безукоризненный европейский джентльмен, по словам мемуариста, начал сатанеть. Жемчужников так передает его слова:

Я чувствовал, что у меня по спине начинают ходить мурашки. Эта роскошная зала, мрачная, несмотря на большое освещение, эти люди, точно деревянные тени, снующие вокруг нас, весь этот обиход начинал выводить меня из терпения!.. Мною вдруг обуяло какое-то исступление; что есть мочи я ударил об стол кулаком и принялся как сумасшедший кричать:

Русский человек на rendez-vous

Русский человек на rendez-vous Театральное хулиганство Комедия с грустинкой по повести Ивана Тургенева «Вешние воды», выросшая из студенческих этюдов в полноценный спектакль, новое «молодое» прочтение хрестоматийного текста. Размышления о русском характере, трогательном и нелепом, порывистом и инертном. И о жизни, растраченной напрасно.

Автор — Иван Тургенев

Руководитель постановки — Евгений Каменькович

Идея и музыкальное оформление — Дмитрий Захаров, Серафима Огарёва, Екатерина Смирнова, Артём Цуканов

Педагог — Юрий Буторин

Художник — Владимир Максимов

Художник по свету — Владислав Фролов

Художник по костюмам — Анна Белан

Художественный подбор костюмов — Валерия Курочкина

Грим — Анна Мелешко, Лариса Герасимчук, Светлана Гугучкина, Марина Михалочкина, Виктория Старикова

Помощник режиссера — Елена Лукьянчикова

Педагог по музыке — Марина Раку

Педагог по речи — Вера Камышникова

Педагог по итальянскому языку — Моника Санторо

Редактор — Мария Козяр

Молодой человек беззаботно шагает по незнакомому городу, идет, не оглядываясь, петляет, часто сворачивает «не туда», но, кажется, это не влечет за собой никаких последствий. Жизнь закручивается вокруг него сначала цветной каруселью, хороводом театральных масок, оглушает многоязыким щебетом, и нет сил остановиться, прийти в себя. «Вот, вот теперь завертелась жизнь! Да и так завертелась, что голова кругом…» — только и успевает выдохнуть Дмитрий Санин.

Русский человек слаб и инертен, русский человек на rendez-vous с жизнью, в ситуации, когда решается его собственная судьба, не способен принять решения, не способен сделать самостоятельный шаг. Он лишь плывет по течению, глазея по сторонам, не оглядываясь назад, но и не стараясь рассмотреть, что ждет его впереди. Так формулирует Н. Чернышевский в своей знаменитой статье, по заглавию которой и назван спектакль «Мастерской Петра Фоменко», страшный диагноз, который ставит русскому обществу Тургенев.

За работу над повестью Ивана Тургенева «Вешние воды» взялось второе поколение стажеров по предложению Петра Наумовича Фоменко. Постепенно из отрывков, показанных на традиционных «Вечерах проб и ошибок», вырос спектакль. Руководителем постановки выступил Евгений Борисович Каменькович. Работа над спектаклем стала для стажеров, безусловно, «трудным опытом», не только профессиональным, но и внутренним, человеческим. Молодые актеры хулиганят и дурачатся, от души «играют в театр», но это озорство лишь сильнее оттеняет горькие размышления о человеке. И все же такая в этом спектакле звенящая, заразительная молодость! Невольно поддаешься ее обаянию и хочется верить, что эта молодая сила сможет как-то сохранить себя в «большой воде» жизни.

Продолжительность спектакля — два часа 40 минут с одним антрактом.

Чернышевский «Русский человек на рандеву» — краткое изложение

Чернышевский

— все произведения Страница: «Русский человек на rendez-vous» относится к публицистике и имеет подзаголовок «Размышления по прочтении повести г. Тургенева „Ася“». При этом в статье Чернышевский даёт более широкую картину, связанную с современным ему русским обществом, а именно — с образом «положительного героя» повестей и романов, который в ряде ситуаций проявляет неожиданные отрицательные свойства характера (нерешительность, трусость). Прежде всего, эти черты проявляются в любви и личных отношениях.

Заглавие статьи напрямую связано с поводом её написания. Пищей для размышлений послужила неоднозначная ситуация в повести «Ася», когда девушка проявила решительность и сама назначила герою свидание («rendez-vous»).

В первых же строках — впечатления от сцены свидания в повести «Ася», когда главный герой (воспринимаемый читателем повести как «положительный» и даже «идеальный») говорит девушке, пришедшей на свидание с ним: «Вы передо мною виноваты, вы меня запутали в неприятности и я должен прекратить мои отношения к вам». «Что это такое?» — Восклицает Чернышевский. — «Чем она виновата? Разве тем, что считала его порядочным человеком? Компрометировала его репутацию тем, что пришла на свидание с ним? Этот человек дряннее отъявленного негодяя».

Далее автор подвергает анализу любовную линию ряда произведений Тургенева («Фауст», «Рудин») для того, чтобы понять, ошибся автор в своём герое или нет (повесть «Ася»), и приходит к выводу, что в произведениях Тургенева главный персонаж, олицетворяющий «идеальную сторону», в любовных делах ведёт себя как «жалкий негодяй». «В „Фаусте“ герой старается ободрить себя тем, что ни он, ни Вера не имеют друг к другу серьезного чувства. Он держит себя так, что Вера сама должна сказать ему, что любит его. В „Рудине“ дело кончается тем, что оскорбленная девушка отворачивается от него (Рудина), едва ли не стыдясь своей любви к трусу».

Чернышевский задаёт вопрос: «Может быть, эта жалкая черта в характере героев — особенность повестей г. Тургенева?» — И сам же отвечает: «Но вспомните любой хороший, верный жизни рассказ какого угодно из нынешних наших поэтов. Если в рассказе есть идеальная сторона, будьте уверены, что представитель этой идеальной стороны поступает точно так же, как лица г. Тургенева». Для того, чтобы аргументировать свою точку зрения, автор для примера анализирует поведение главного героя поэмы Некрасова «Саша»: «Натолковал Саше, что „не следует слабеть душою“, потому что „солнышко правды взойдет над землею“ и что надобно действовать для осуществления своих стремлений, а потом, когда Саша принимается за дело, он говорит, что все это напрасно и ни к чему не поведет, что он „болтал пустое“. Он точно так же предпочитает всякому решительному шагу отступление». Возвращаясь к анализу повести «Ася», Чернышевский делает вывод: «Таковы-то наши лучшие люди».

Затем автор неожиданно заявляет о том, что героя осуждать не стоит, и начинает говорить о себе и своём мировосприятии: «Я стал доволен всем, что ни вижу около себя, ни на что не сержусь, ничем не огорчаюсь (кроме неудач в делах, лично для меня выгодных), ничего и никого в мире не осуждаю (кроме людей, нарушающих мои личные выгоды), ничего не желаю (кроме собственной пользы), — словом сказать, я расскажу вам, как я сделался из желчного меланхолика человеком до того практическим и благонамеренным, что даже не удивлюсь, если получу награду за свою благонамеренность». ДалееЧернышевский прибегает к развёрнутому противопоставлению «беды» и «вины»: «Разбойник зарезал человека, чтобы ограбить его, и находит в том пользу себе — это вина. Страница:

Онлайн чтение книги Голая пионерка Русский человек на rendez-vous со смертью

Предлагаемый вашему вниманию роман петербургского писателя шел к читающей публике долго: непозволительно долго и чуть было не губительно долго. Его читали в редакциях толстых журналов – и отвергали с порога или предлагали убийственные сокращения и переделки. Десять лет назад его едва не напечатали в «Советском писателе» – но в последний момент взбунтовались «простые люди» – корректоры и наборщики. О нем, остающемся в рукописи, писали и публиковали статьи, о нем ходили слухи, а публикация откладывалась на будущее, становящееся меж тем все менее и менее определенным. Неопубликованный роман мешал и самому писателю, как мешает любое незавершенное дело, а «Голую пионерку» Михаил Кононов полагал, и справедливо, своим шедевром. А может быть, и шедевром, не нуждающимся в уничижительном определении «свой». Рукописи, разумеется, не горят, но они стареют – и роман старился, роман во многих отношениях устаревал. Устаревал тем существенней, чем стремительней летело перестроечное и постперестроечное время, чем радикальней становились перемены, чем фундаментальней менялась – и не один раз – парадигма ценностей. Несколько лет назад я сказал Кононову: моя бы воля, я бы этот роман напечатал. Что ж, тем отрадней, но и ответственней, выполнить как бы вскользь сделанное обещание.

Нет худа без добра, утверждают оптимисты. Применительно к данному роману это означает следующее: выдержанный, как хорошее вино, или притомленный, как суточные щи, он в значительной мере растерял изначально присущий ему «разоблачительный» пафос, утратил родовое сходство с прозой Владимира Войновича (не в последнюю очередь и потому, что раннего Войновича мы подзабыли, а поздний разочаровывает) и вместе с тем разверз свои экзистенциальные бездны. Мужчина и женщина, любовь и смерть, роковое сходство «гибели всерьез» и блаженного соития, – Кононов написал об этом, как мало кто другой; в современной литературе во всяком случае. Конечно, откровенными постельными сценами, пусть и мастерски написанными, сегодня никого уже не шокируешь, однако Кононов и не ставит перед собой такой задачи или, как минимум, решает принципиально иную. «Русский человек на rendez-vous» – так назвал свою статью классик XIX века. «Россия в постели» (а затем и «Новая Россия в постели») – озаглавил свое сочинение один из нынешних пошляков. Герои Кононова выходят на рандеву с замызганной и измочаленной Мухой перед тем, как очутиться на рандеву со Смертью, и это придает их переживаниям (и нашему сопереживанию) неповторимый оттенок. В любовном акте человек раскрывается не как любовник, но как человек; раскрывается как человек перед тем, как умереть; русская баба, как известно, не столько «дает», сколько «жалеет»; Муха жалеет своих мимолетных любовников, порой омерзительных, жалеет в обоих смыслах слова, – этот опыт поставлен писателем с лабораторной чистотой и не лишен лабораторной жестокости: так экспериментируют над мышами. Но, разумеется, Кононов не только жесток, но и сентиментален; жестокая сентиментальность этой незаурядной прозы, затрагивающей основные архетипы, и превращает роман «Голая пионерка» в литературное событие первого ряда, которым он в связи с данной публикацией, пусть и изрядно запоздалой, наверняка станет. А впрочем, судите сами.

Виктор Топоров

СпектакльРусский человек на rendez-vous

Афиша «Мастерской Фоменко» прирастает спектаклями, в которых нет самих «фоменок». Который год подряд в «Мастерскую» набирают стажеров, и те вводятся в репертуар и делают самостоятельные работы, у которых есть шанс стать спектаклями, — инсценировка тургеневских «Вешних вод» как раз из таких. Ее сделало последнее поколение стажеров, часть из них пришла в «Мастерскую» по окончании гитисовского курса Олега Кудряшова, часть — с курса Дмитрия Крымова и Евгения Каменьковича, который и собрал этот спектакль. Выполнен он в привычной уже, родившейся еще в гитисовской мастерской Фоменко, повсеместно распространившейся, но еще не приевшейся этюдной манере. Актеры читают прозу, естественно переходя с прямой речи на повествование, и превращают каждый эпизод в законченную, с большой фантазией сочиненную сценку. Давно замечено, что студийцы, оказавшись в «Мастерской», довольно быстро превращаются в «фоменок», то есть словно бы перерождаются в людей иной, несуществующей больше породы. И это очень на пользу тургеневской истории. Молодой человек в последний день своего путешествия встречает большую любовь, ей он готов принести в жертву свое будущее и свое имение — его нужно срочно продать, чтобы поправить дела будущей жены. Как нельзя более вовремя ему встречается однокашник с супругой, богатой бездельницей, — она готова имение купить, но просит подождать пару дней. Этого времени ей хватит, чтобы вскружить герою голову, — и жизнь его, вместо того чтобы наладиться, пойдет под откос. В название спектакля пошел заголовок статьи Чернышевского, но пусть вас не испугает это грозное имя. Потому что спектакль только во вторую очередь о том, что лучшие из русских (раньше их звали «лишние люди», теперь называют Global Russians) ведут себя малодушно, трусливо и на рандеву с жизнью неизменно терпят фиаско. В первую очередь это захватывающая, полная перипетий история про свойства страсти и тех прекрасных, ушедших в небытие русских, с которыми публике так приятно себя ассоциировать. «Тут нет ни крючкотворства с насилием и взяточничеством, ни грязных плутов, ни официальных злодеев, объясняющих изящным языком, что они — благодетели общества, ни мещан, мужиков и маленьких чиновников, мучимых всеми этими ужасными и гадкими людьми, — пишет Чернышевский. — Действие — за границей, вдали от всей дурной обстановки нашего домашнего быта. Все лица повести — люди из лучших между нами, очень образованные, чрезвычайно гуманные: проникнутые благороднейшим образом мыслей. Повесть имеет направление чисто поэтическое, идеальное, не касающееся ни одной из так называемых черных сторон жизни. Вот, думал я, отдохнет и освежится душа…»

Все именно так и обстоит в «Мастерской Фоменко»: душа отдыхает, душа освежается.

Примечания Править

- В примеч. к указанному изданию приводятся цитаты из А. В. Дружинина: «Наша беллетристика успела уже прискучить своим направлением — кислым, печальным, тоскливым, однообразно нахмуренным» («Библиотека для чтения», 1857, № 3, отд. I, с. 25), — и С. С. Дудышкина: «Публика стала скучать («Мужики да мужики (говорила она теперь) — это ведь и надоест», точно так же как «ей смертельно надоели мелкие чиновники, писаря, коллежские регистраторы» («Отечественные записки, 1857, № 4, отд. II, с. 57). См. также статью А. В. Дружинина «Критика гоголевского периода русской литературы».

- Редакция «Атенея» сделала к этим словам след. примечание: «Впечатление от повести г-на Тургенева безотраднее и глубже именно потому, что в ней видно более глубокое понимание жизни, в ней художественно воспроизведены живые типы в той органической, загадочно-увлекательной, многонамекающей полноте, какую представляет нам действительность с ее светлыми и темными оттенками, перевившимися как нити пестрой ткани и оттого незаметно переливающимися из одного в другой. Впечатление от „деловых рассказов“ вовсе не так безотрадно и уж совсем не глубоко, а большею частью тяжко и отвратительно, потому что вы видите перед собой более или менее похожих на человека механических кукол, выпущенных нарочно для того, чтобы показать вам исключительно то или другое низкое свойство, ту или другую грязную сторону; а этого не бывает да и быть никогда не может на деле, кроме разве особенно редких патологических случаев. Тут уж не места ни жизненной полноте, ни увлекательной загадочности, ни глубоким намекам; тут не остается ничего додумывать, ничего довоображать; экстракт грязи прямо выставлен перед вами — смейтесь или плюйте, ad libitum (как угодно — лат.). Нет, художественность никогда не поладит с односторонним обличением, сколько бы ни потратили на него таланта».

- Занд (Санд) Жорж — псевдоним французской писательницы авроры Дюдеван (Дюпен) (1804—1876), чьи романы были весьма популярны в России в 1840-е годы. Критически относился к творчеству Жорж Санд А. В. Дружинин, многократно упрекавший ее произведения в дидактизме и сентиментальности.

- Чернышевский утрирует одно из основных положений индийской философии — сосредоточенность на своем «Я»; возможно, имеется в виду одна из поз медитации (размышления) — «поза лотоса», предполагающая созерцание кончика носа. (Мюллер М. Шесть систем индийской философии. М., 1901. С. 222). «ом-мани-пад-ме-хум» — буддийское заклинание, переводится приблизительно как: «О мудрый бог! Я приношу себя в жертву тебе». — См., например: Древнеиндийская философия. М., 1972. С. 82 и след.

- К этому месту редакция сделала примечание: «Автор, вероятно, для краткости облегчает себе труднейшую из философских задач, оставляя в стороне случаи неоспоримой и существенной разности характеров, развивающихся среди совершенно одинаковых обстоятельств».

- Гофман Эрнст Теодор Амадей (1776—1822) — немецкий писатель-романтик. Был популярен в России в первой трети XIX в.

- нем. Kleinstadterei — провинциальность.

- Имеется в виду басня И. И. Хемницера «Земля хромоногих и картавых» (1779).

- Не вполне точная цитата из библейской

- Г. Н. Антонова, комментируя аллегорическую притчу, завершающую статью, пишет: «Чернышевский намекает на вековое противоречие между помещиками и крестьянами, а говоря о суде, имеет в виду народный суд, то есть возможную крестьянскую революцию. Здесь же Чернышевским выдвигаются разные варианты тактики либералов в решении крестьянского вопроса». — Чернышевский Н. Г. Литературная критика: В 2 т. М., 1981. Т. II. С. 316. Там же цитируется письмо автора Е. Ф. Коршу, редактору «Атенея»: «Мы предполагаем, <…> что цензура у Вас в Москве легче нашей петербургской, потому-то я и напорол столько дичи о помещиках в конце статьи; а для этого конца, разумеется, и вся статья написана, — без него она еще глупее, нежели с ним». — «Записки Отдела рукописей ГБЛ», вып. 31, с. 233.

Все ли о’кей?

Молодой кореец лежит на скамейке рядом с гранд-каналом. Бледный, жалкий, подложив ладошку под щеку, постанывая

Стараясь не вляпаться в корейскую блевотину, к нему осторожно подступают двое пожилых, но подтянутых полицейских. Один присаживается рядом и успокаивающе поглаживает юношу по плечу, что-то приговаривая

В этих жестах нет ни секса, ни жалости, только дружеское участие. Второй стоит рядом, посмеиваясь. В его взгляде читается: ну с кем не бывает, перебрал с травой, пацан еще. Откуда-то на велосипедах появляются врачи, целых четверо. Отодвинув полицейских, они облепляют корейца, как муравьи, и, сделав свое нашатырное дело, минут через пять ретируются. Кореец садится, натужно улыбается полицейским, те улыбаются в ответ, спрашивают, все ли у него о’кей; он утвердительно кивает головой, и они тоже уходят.

Спецоперация по спасению корейца оказалась самым душераздирающим ЧП, с которым мы столкнулись на минувшем гей-параде в Амстердаме. Несмотря на то что в празднестве приняло участие примерно полмиллиона человек, нам почему-то больше не попался на глаза ни один полицейский, как не попалось ни одного кордона, забора, скобки металлоискателя. Никто не указывал нам, где места для випов, а где — для смердов. Никто не регулировал потоки толпы и не матерился в мегафон. Мы могли встать где угодно, сесть друг на друга или даже лечь, если бы захотели, конечно. И все — безнаказанно. Это полное отсутствие системы антитеррора и контроля было странным для нас, непривычным и, по правде говоря, вызывало внутри какой-то дискомфорт — словно ноющий зуб вдруг перестал ныть, а ты уже настолько привык к этой боли, что хочется, чтобы она вернулась.