Краткое содержание пьесы «Гроза»

Пьеса «Гроза», на которую Николай Добролюбов составил свою рецензию, была написана Островским в середине 19 века.

Произведение широко описывает несколько конфликтов:

- двух миров: светлого и тёмного, где первый представляет Екатерина, а второй олицетворяет её свекровь — тиран Кабаниха.

- межличностный конфликт, где жажда свободы борется с мучениями совести за совершенный грех

- внутрисемейный конфликт, где муж не может отстоять интересы своей жены, поддаваясь влиянию матери

Действие пьесы происходит в городке, где все привыкли жить по давно сформировавшимся устоям. Главные герои пьесы: Кабаниха, женщина с деспотичным и тяжелым характером, которая привыкла к тому, что все вокруг подчиняются её желаниям. Она олицетворяет патриархат.

Её сын Тихон, бесхарактерный тюфяк, человек которым легко манипулировать, ведь своего мнения он не имеет и подчиняется законам своей матери. Его жена Катерина — «луч света», мягкая и добрая девушка, в душе которой пламенеет протест, нежелание мириться с устоями общества, но в силу характера не способная на реальный бунт.

В этот небольшой городок попадает молодой человек Борис, племянник Савела Дикого, грубого и хамоватого купца. Борис должен получить наследство от умершей бабки, однако по ходу действия пьесы он понимает, что дядька наследства ему не отдаст.

Девушка, живущая под постоянным гнётом Кабанихи легко влюбляется в доброго, открытого и интеллигентного юношу. Живя дома, она не пытается скрыть отсутствие чувств к своему супругу, хотя и знает, что ложь является основой радужной жизни в семье Кабановых.

После отъезда супруга, его сестра устраивает Катерине тайную встречу с Борисом. Эта встреча и стала толчком к случившемуся «грехопадению» девушки.

Много дней она мучается, желая рассказать об измене. И, в итоге, не выдержав, сознаётся во всём и свекрови, и мужу. Это признание раскалывает семью Кабановых. Тихон обвиняет мать, Варвара сбегает из дома с возлюбленным, Кабаниха же мечтает разобраться с Катериной. Борис тем временем приходит к Катерине и сообщает о своём отъезде в Сибирь.

Краткое содержание пьесы «Гроза»

Пьеса «Гроза», на которую Николай Добролюбов составил свою рецензию, была написана Островским в середине 19 века.

Произведение широко описывает несколько конфликтов:

- двух миров: светлого и тёмного, где первый представляет Екатерина, а второй олицетворяет её свекровь — тиран Кабаниха.

- межличностный конфликт, где жажда свободы борется с мучениями совести за совершенный грех

- внутрисемейный конфликт, где муж не может отстоять интересы своей жены, поддаваясь влиянию матери

Действие пьесы происходит в городке, где все привыкли жить по давно сформировавшимся устоям. Главные герои пьесы: Кабаниха, женщина с деспотичным и тяжелым характером, которая привыкла к тому, что все вокруг подчиняются её желаниям. Она олицетворяет патриархат.

Её сын Тихон, бесхарактерный тюфяк, человек которым легко манипулировать, ведь своего мнения он не имеет и подчиняется законам своей матери. Его жена Катерина — «луч света», мягкая и добрая девушка, в душе которой пламенеет протест, нежелание мириться с устоями общества, но в силу характера не способная на реальный бунт.

В этот небольшой городок попадает молодой человек Борис, племянник Савела Дикого, грубого и хамоватого купца. Борис должен получить наследство от умершей бабки, однако по ходу действия пьесы он понимает, что дядька наследства ему не отдаст.

Девушка, живущая под постоянным гнётом Кабанихи легко влюбляется в доброго, открытого и интеллигентного юношу. Живя дома, она не пытается скрыть отсутствие чувств к своему супругу, хотя и знает, что ложь является основой радужной жизни в семье Кабановых.

После отъезда супруга, его сестра устраивает Катерине тайную встречу с Борисом. Эта встреча и стала толчком к случившемуся «грехопадению» девушки.

Много дней она мучается, желая рассказать об измене. И, в итоге, не выдержав, сознаётся во всём и свекрови, и мужу. Это признание раскалывает семью Кабановых. Тихон обвиняет мать, Варвара сбегает из дома с возлюбленным, Кабаниха же мечтает разобраться с Катериной. Борис тем временем приходит к Катерине и сообщает о своём отъезде в Сибирь.

Первая русская революция — «генеральная репетиция 1917 года»

Что говорит Писарев о формировании этого типа в русской жизни? В какой мере его рассуждения соответствуют положению о том, что среда и воспитание ребенка определяет его характер?

Чтобы лучше понять, какими доводами они руководствовались, давайте послушаем сообщения, подготовленные ребятами.

Но, следя за нею во все продолжение романа, мы находим, что она постоянно верна себе и своему развитию, что она представляет не сентенцию автора, а живое лицо, только такое, каких мы еще не встречали. В ней-то более, нежели в Штольце, можно видеть намек на новую русскую жизнь; от нее можно ожидать слова, которое сожжет и развеет обломовщину…»).

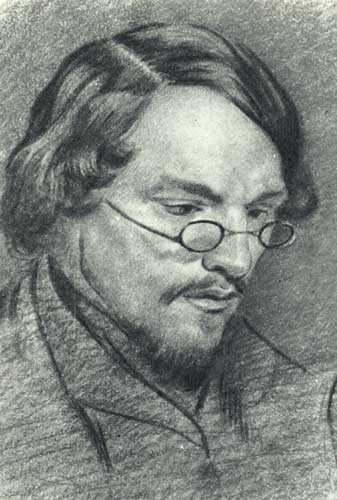

Критика А. А. Григорьева: После «Грозы» Островского

«Письма к Ивану Сергеевичу Тургеневу»

Пьеса А. Островского «Гроза» после своей постановки на сцене породила множество откликов и споров. Отзывы критиков были неоднозначными и часто противоречивыми, что вызвало целую полемику среди писателей-публицистов. Поэт А. Григорьев не относится к числу критиков-публицистов, что и сам охотно признает. Статью А. Григорьева нельзя назвать в полной мере рецензией. Скорее, это просто мысли о творчестве Островского вообще и о «Грозе» в частности.

Полного разбора и пересказа пьесы в статье нет. Автор подробно анализирует все творчество Островского, высказывая свое мнение по поводу развития идей, заложенных в пьесах писателя. Он пишет, что Островский рисует широкое плотно народной жизни, не впадая в комизм. Поэт не согласен с мнением демократических критиков, которые считали Островского, прежде всего, обличителем «темного царства» самодурства и даже сатириком. Для Григорьева более важна не сатира, не обличение, а народный дух, который он увидел во всех пьесах Островского и в «Грозе» тоже. Автор призывает не обличать, а «смириться перед народной правдой», перед жизнью. В противном случае критики станут только непрошеными и никому не нужными «учителями жизни», по сути, никакими учителями и не являясь.

А. Григорьев считал, что демократические критики подгоняют творчество Островского под свои теории, а жизнь, показанная в его пьесе, шире и глубже теорий. Он считает, что Островский не столько критикует и обличает пороки, сколько показывает народную жизнь во всех ее проявлениях. Показывает подробно, с добрым юмором, а не со злой сатирой. И часто с любовью и сочувствием к своим героям. Здесь показано не только и не столько самодурство, сколько сама жизнь во многих своих разнообразных проявлениях. Ключевым словом к творчеству писателя А. Григорьев считает не «самодурство», а «народность». Народность – это культура крестьянства и купечества, близость к земле и традициям, естественный ход общественных отношений

Попутно А.Григорьев спорит в своей статье с Добролюбовым, который считал Катерину «протестным характером» и бунтаркой.

Для демократических критиков важны были общественные взаимоотношения, отраженные в художественном произведении, а главное – социальный протест

А для А.Григорьева было более важно развитие человеческой души. Поэтому трагизм пьесы для него отходит на второй план, а на первом – красота и поэтичность русской природы, подробности провинциальной жизни и быта

По мнению А.Григорьева пьесы Островского отражают в себе целый народный мир, со всеми его противоречиями. А Островского он считает, прежде всего, народным поэтом, а уж во вторую очередь — критиком общественных недостатков. Поэтому одним из самых важных моментов для поэта была сцена свидания Катерины и Бориса в овраге, недалеко от Волги. По мнению А. Григорьева это одна из самых поэтичных сцен в пьесе, вся проникнутая народным духом и народной культурой. Если еще первое и второе действие можно было хоть как-то назвать словом «обличение», то сцена свидания в третьем действии описывается только словом «поэзия».

(Фрагмент из драматической постановки)

Свой взгляд на эту пьесу и на другие пьесы Островского А. Григорьев называл идеально–художественным. В противовес другим взглядам на искусство: реальному, который стремится загнать все художественные произведения в теоретические рамки и эстетическому, исповедывающему принцип «искусства для искусства». И то, и другое поэт считал неприемлемым. Для него самым главным критерием был принцип «народности», который в полной мере воплотился в «Грозе».

Для А. Григорьева пьеса «Гроза» не олицетворение «темного царства», а поэтическое царство народной жизни. Рамки теории «темного царства» слишком узки для этой драмы, она намного шире и глубже по смыслу.

Принципиальное несогласие с Добролюбовым по пьесе «Гроза»

Непоколебимость своих литературных убеждений Григорьев подтверждает и в других программно-теоретических работах: в статье «Несколько слов о законах и терминах органической критики» 1859) и в позднем цикле «Парадоксы органической критики» (1864).

Статья под таким названием появилась в июльском и сентябрьском номерах «Современника» за 1859 год. Она была подписана обычным псевдонимом Н. А. Добролюбова — Н. — бов.

Это стихотворение, верно выражавшее настроение кружка, но вызывающее по форме, дало враждебной критике повод к новым насмешкам над Григорьевым. Исключительна по своей грубости была насмешка М. А. Дмитриева.

Одним из основных критиков журнала стал А. А Григорьев, который после нескольких лет журнальных скитаний нашел более или менее подходящую трибуну для высказывания своих излюбленных эстетических суждений.

Вторая премьера «Грозы» состоялась 2 декабря 1859 года уже в Петербурге. На этот раз для зрителей распахнул свои двери Александринский театр. Публика восприняла спектакль благосклонно. Критики особенно отмечали Александра Мартынова, который раскрыл свой талант в роли Тихона.

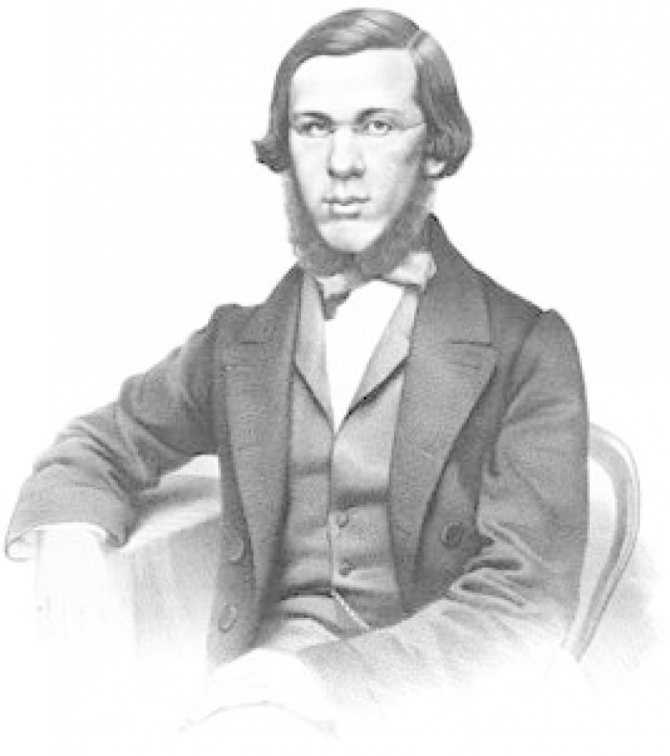

Критика Н.А. Добролюбова: статья «Луч света в темном царстве» (А. Н. Островский «Гроза»)

Критическая статья «Луч света в темном царстве» была написана Николаем Добролюбовым в 1860 году и тогда же опубликована в журнале «Современник».

Добролюбов размышляет в ней о драматических стандартах, где «мы видим борьбу страсти и долга». Счастливый конец, по его мнению, драма имеет, если побеждает долг, а несчастный – если страсть. Критик замечает, что в драме Островского нет единства времени и высокой лексики, что было правилом для драм. «Гроза» не удовлетворяет основной цели драмы — уважать «нравственный долг», показать губительные, роковые «последствия увлечения страстью». Добролюбов замечает, что читатель невольно оправдывает Катерину, и именно поэтому драма не выполняет своей цели.

У писателя есть роль в движении человечества. Критик приводит в пример высокую миссию, выполненную Шекспиром: он смог поднять нравственность современников. «Пьесами жизни» несколько уничижительно называет произведения Островского Добролюбов. Писатель «не карает ни злодея, ни жертву», и это, по мнению критика, делает пьесы безнадежно бытовыми и приземленными. Но критик не отказывает им в «народности», полемизируя в данном контексте с Аполлоном Григорьевым. Именно отражение чаяний народа представляется одной из сильных сторон произведения.

Добролюбов продолжает разгромную критику при анализе «ненужных» героев «темного царства»: их внутренний мир ограничен в пределах маленького мирка. Есть в произведении и злодеи, описанные предельно гротескно. Таковы Кабаниха и Дикой. Однако, в отличие от, например, персонажей Шекспира, самодурство их мелочно, хотя и способно погубить жизнь хорошего человека. Тем не менее, «Гроза» названа Добролюбовым «самым решительным произведением» драматурга, где самодурство доведено до «трагических последствий».

Сторонник революционных изменений в стране, Добролюбов с радостью замечает в пьесе приметы чего-то «освежающего» и «ободряющего». Для него выход из темного царства может быть только в результате протеста народа против самодурства власти. В пьесах Островского критик увидел этот протест в поступке Катерины, для которой жить в «темном царстве» хуже смерти. Добролюбов увидел в Катерине того человека, которого требовала эпоха: решительного, с сильным характером и волей духа, хотя и «слабого и терпеливого». Катерина, «созидающая, любящая, идеальная», является, по мнению революционного демократа Добролюбова, идеальным прототипов человека, способного на протест и даже больше. Катерина — яркий человек со светлой душой – назван критиком «лучом света» в мире темных людей с их мелкими страстями.

(Тихон падает на колени перед Кабанихой)

Среди них и муж Катерины Тихон – «один из множества жалких типов», которые «столь же вредны, как и сами самодуры». Катерина бежит от него к Борису «больше на безлюдье», из «потребности любви», к которой не способен из-за своей нравственной неразвитости Тихон. Но и Борис отнюдь «не герой». Нет выхода для Катерины, не может ее светлая душа выпутаться из липкого мрака «темного царства».

Трагическая концовка пьесы и крик несчастного Тихона, остающегося, по его словам, дальше «мучиться», «заставляют зрителя — как писал Добролюбов — подумать не о любовной интриге, а обо всей жизни, где живые завидуют умершим».

Николай Добролюбов ставит настоящей задачей своей критической статьи обратить читателя к мысли, что русская жизнь показана Островским в «Грозе» в таком ракурсе для того, чтобы вызвать «на решительное дело»

И это дело законно и важно. В этом случае, как отмечает критик он будет доволен «что бы ни говорили наши учёные и литературные судьи»

Жертвы «темного царства» в драме А. Н. Островского «Гроза»

…И что слез льется за этими запорами,

невидимых и неслышимых.

А. Н. Островский

Самодурство и деспотизм, подавляя в окружающих мечту о свободе, о независимости, неизбежно порождают людей запуганных и забитых, не смеющих жить своей волей, К таким жертвам «темного царства» относятся в драме «Гроза» Тихон и Борис.

Тихон с детства привык во всем повиноваться матери, привык до того, что в зрелом возрасте боится поступить против ее воли. Безропотно переносит он все издевательства Кабанихи, не смея протестовать. «Да как же я могу, маменька, вас ослушаться!» — говорит он и прибавляет потом: «Да я, маменька, и не хочу своей волей жить. Где уж мне своей волей жить!»

Единственное заветное желание Тихона — это вырваться, хотя бы ненадолго, из-под опеки матери, запить, загулять, загулять так, чтобы на целый год отгуляться. В сцене проводов деспотизм Кабанихи доходит до крайности и выясняется полная неспособность Тихона не только защитить, но и понять Катерину. Кабанихи своими наставлениями довела его до полного изнеможения, и он, сохраняя почтительный тон, с нетерпением ждет, когда же кончится эта пытка.

Тихон понимает, что, исполняя волю матери, он унижает свою жену. Ему и совестно перед ней, и жалко ее, но ослушаться матери он не может. И вот, под диктовку матери, он поучает Катерину, стремясь в то же время смягчить грубость слов и резкость интонаций матери. Бессильный защитить свою жену, вынужденный играть жалкую роль орудия в руках Кабанихи, Тихон не заслуживает уважения, Душевный мир Катерины ему, человеку не только безвольному, но и ограниченному, простоватому, непонятен. «Не разберу я тебя, Катя! То от тебя слова не добьешься, не то что ласки; а то так сама лезешь», — говорит он ей. Не понял он и драмы, назревающей в душе жены. Тихон невольно становится одним из виновников ее гибели, так как отказал в поддержке Катерине, оттолкнул ее в самый критический момент.

По мнению Добролюбова, Тихон — «живой труп — не один, не исключение, а целая масса людей, подверженных тлетворному влиянию Диких и Кабановых!»

Борис, племянник Дикого, по уровню своего развития стоит значительно выше окружающей его среды. Он получил коммерческое образование, не лишен «известной степени благородства» (Добролюбов). Он понимает дикость и жестокость нравов калиновцев. Но он бессилен, нерешителен: материальная зависимость давит на него и превращает в жертву дяди-самодура. «Образование отняло у него силу делать пакости… но не дало ему силы противиться пакостям, которые делают другие», — замечает Добролюбов.

Борис искренне любит Катерину, готов пострадать за нее, облегчить ее муки: «Делайте со мной, что хотите, только ее не мучьте!» Единственный среди всех он понимает Катерину, но не в силах помочь ей. Борис — добрый, мягкий человек. Но прав Добролюбов, считавший, что Катерина полюбила его «больше на безлюдье», за отсутствием более достойного человека. Материал с сайта //iEssay.ru

Оба они — и Тихон, и Борис не сумели защитить и спасти Катерину. И обоих «темное царство», превратившее их в безвольных, забитых людей, обрекло на то, чтобы «жить и мучиться». Но и такие слабые, безвольные, смирившиеся с жизнью, доведенные до крайности люди, как обитатели Калинова, способны осудить деспотизм самодуров. Смерть Катерины подтолкнула Кудряша и Варвару к поискам иной жизни, заставила Кулигина впервые обратиться к самодурам с горьким упреком. Даже несчастный Тихон выходит из безоговорочного подчинения матери, жалеет, что не погиб вместе с женой: «Хорошо тебе, Катя! А я-то зачем остался жить на свете да мучиться!» Разумеется, протест Варвары, Кудряша, Кулигина, Тихона имеет другой характер, чем у Катерины. Но Островский показал, что «темное царство» начинает расшатываться, а Дикой и Кабаниха проявляют признаки страха перед непонятными им явлениями нового в окружающей их жизни.

На этой странице материал по темам:

- эпиграф к теме сравнения бориса и тихона

- почему тихон живой труп

- сочинение на тему жертвы темного царства

- сочинение жертвы темного царства

- сочинения по драме гроза жертвы темного царства

Примечания

Впервые опубликовано, с существенными цензурными искажениями, в журнале «Современник», 1860, № X, отд. III, стр. 233–292, с подписью: Н. – бов. В Сочинениях Н. А. Добролюбова (т. III. СПб., 1862, стр. 441–517) напечатано Н. Г. Чернышевским по сохранившимся доцензурным корректурам. Нынешнее их местонахождение неизвестно. Автограф также не сохранился. Печатается по изданию 1862 г. с учетом стилистической правки статьи в «Современнике».

Пьеса А. Н. Островского «Гроза» была опубликована в журнале «Библиотека для чтения», 1860, № 1, и в том же году вышла отдельным изданием. До опубликования пьеса была поставлена в Малом театре в Москве 16 ноября 1859 г. и в том же году. 2 декабря, в Петербурге. Наиболее полный свод критических высказываний о «Грозе» с 1860 г. до наших дней см. в кн.: А. И. Ревякин. «Гроза» А. Н. Островского. Изд. 3, исправленное и дополненное, М., 1962, стр. 230–264.

Вокруг пьесы сразу же развернулся широкий обмен мнений. Передовая критика откликнулась на «Грозу» очень положительно. «Народность чувствуется в каждом слове, в каждой сцене, в каждой личности драмы», – писал критик А. С. Гиероглифов («Театральный и музыкальный вестник», 1859, № 48, стр. 473). И. И, Панаев, отражая мнение всего редакционного коллектива «Современника», о: «Произведения г. Островского имеют для нас значение более глубокое и серьезное, чем многие из произведений нашей литературы, пользовавшейся в последнее время огромным и, конечно, заслуженным успехом в образованном и великосветском обществе» («Современник», 1860, № V, стр. 402).

И. С. Тургенев, прослушав «Грозу» в чтении самого автора, назвал ее в письме к А. А. Фету от 28–29 ноября 1860 г. «удивительнейшим, великолепнейшим произведением русского, могучего, вполне овладевшего собою таланта» (И. С. Тургенев. Письма, т. III. М.-Л., 1961, стр. 375).

Более сдержанны были отклики на «Грозу» критиков либерально-дворянского лагеря (М. Дараган в «Русской газете», 1859, № 8; С. Дудышкин в «Отеч. записках», 1860, № 1 и др.). Резко отрицательно охарактеризована была новая пьеса Островского в статье Н. Ф. Павлова в официозном «Нашем времени» (см. далее, примеч. 3). С полемическими замечаниями по поводу якобы допущенной Добролюбовым идеализации образа Катерины в «Грозе» через несколько лет выступил в статье «Мотивы русской драмы» Д. И. Писарев («Русское слово», 1864, № 3. Перепечатано: Д. И. Писарев. Сочинения, т. 2. М., 1955, стр. 366–371). Об отображении в «Грозе» впечатлений А. Н. Островского от цикла статей «Темное царство», печатавшихся в «Современнике» как раз в пору его работы над этой драмой, см. статью: Е. Холодов. Островский читает «Темное царство». – «Вопросы литературы», 1962, № 12, стр. 95–100.

Со статьей Добролюбова «Луч света в темном царстве» сочувственно перекликаются строки о «Грозе» Островского в брошюре А. И. Герцена «Новая фаза в русской литературе» (1864 г.): «В этой драме автор … бросил внезапно луч света в неведомую дотоле душу русской женщины, этой молчальницы, которая задыхается в тисках неумолимой и полудикой жизни патриархальной семьи» (А. И. Герцен. Собр. соч. в тридцати томах, т. XVIII. М., 1959, стр. 219. Оригинал на франц. яз.).

Сейчас читают

События романа происходят в далеком будущем, где человечество победило и искоренило практически все «опасные» чувства. Люди существуют в великом Государстве, в котором все подчиняется четким и понятным математическим законам

В одном далёком селе в колхозе была лошадь, которую звали Марианна. Таким необычным именем назвала животное приезжая городская девушка.

Встретились как-то три подруги, живущие по соседству, у колодца и зашел у них разговор об их сыновьях. У каждой из них было по одному сыну, и им было что обсудить. Не очень далеко сидел пожилой мужчина и стал невольным слушателем их разговора.

В одном из городков Ямской слободы (иными словами — Ямы), находился публичный дом Анны Марковны. Однажды в заведении оказалась компания, состоящая из студентов и доцента Ярченко с журналистом

В этом рассказе действия происходят в детском лагере, где отдыхает много детишек. Но среди них есть мальчик, который особенно выделяется среди всех ребят. Этого мальчика зовут Селюжонок. Он худощавый, маленький и юркий непоседа, хулиган

М. М. Достоевский

Гибнет одна Катерина, но она погибла бы и без деспотизма. Это жертва собственной чистоты и своих верований

. <…> Жизнь Катерины разбита и без самоубийства. Будет ли она жить, пострижется ли в монахини, наложит ли на себя руки — результат один относительно ее душевного состояния, но совершенно другой относительно впечатления. Г. Островскому хотелось, чтоб этот последний акт своей жизни она совершила с полным сознанием и дошла до него путем раздумья. Мысль прекрасная, еще более усиливающая краски, так поэтически щедро потраченные на этот характер. Но, скажут и говорят уже многие, не противоречит ли такое самоубийство ее религиозным верованиям? Конечно противоречит, совершенно противоречит, но эта черта существенна в характере Катерины. Дело в том, что по своему в высшей степени живому темпераменту, она никак не может ужиться в тесной сфере своих убеждений. Полюбила она, совершенно сознавая весь грех своей любви, а между тем все-таки полюбила, будь потом, что будет; закаялась потом видеться с Борисом, а сама все-таки прибежала проститься с ним. Точно так решается она на самоубийство, потому что сил не хватает у ней перенести отчаяние. Она женщина высоких поэтических порывов, но вместе с тем преслабая. Эта непреклонность верований и частая измена им и составляет весь трагизм разбираемого нами характера.</…>

Светлый луч

Конечно же, это Катерина со своим богатым и высоконравственным внутренним миром. Забота и ласка родной матери воспитала в ней поэтичную и философскую натуру. Она стала заложницей устоев, сформировавшихся в городе Калинове. Ей приходилось терпеть и ненависть свекрови, и отсутствие поддержки со стороны мужа, который боится матери как огня.

Марфа Игнатьевна специально выставляла ее в плохом свете перед Тихоном, всячески пыталась задеть. Катерина мечтала и грезила о прежней свободе и счастливой жизни до замужества, но ее порядочность не позволила бы ей просто уйти из семьи. Она делится всеми своими переживаниями с Варварой и, похоже, так ей немного легче.

Характеристика Дикого

Еще одно проявление самодурства и угнетения в драме «Гроза» представлено через образ Савла Прокофьевича. Дикой — зажиточный купец, пытающийся пополнять и приумножать свое богатство любыми способами, в этом лишь смысл его существования. Он чувствует себя хозяином города Калинова.

Герой является человеком невежественным и грубым, унижает всех окружающих. Но несмотря на это жители продолжают обращаться к нему, чтобы занять денег, даже зная, что получат отказ и очередную порцию презрения и обидных слов. Похоже, горожане даже и не пытались никогда бороться с такими законами в обществе, не стремились к переменам.

Ведет себя так Дикой только с людьми слабее него, теми, кто не оказывает никакого сопротивления. Если же он видит, что человек его не боится или высказывает свое мнение относительно устоев, быстро присмиряется. Побаивается он, к примеру, конторщика Кудряша. «Он слово, а я десять; плюнет да и пойдет. Нет, уж я перед ним рабствовать не стану», — говорит персонаж. Не смеет ругать Дикой и Кабаниху. Главные черты, характеризующие героя:

- алчность;

- жестокость;

- себялюбие;

- самодурство.