Использование человеком

В низовьях реки развит рыбный промысел, ведется добыча полезных ископаемых. Мощная красивая северная река сегодня служит человеку, обеспечивая его не только промысловыми видами рыб, но и электроэнергией, вырабатываемой Колымской ГЭС. Эта гидроэлектростанция им. Ю. И. Фриштера построена у поселка Синегорье и вырабатывает такое количество электроэнергии, которого хватает для обеспечения 95% региона. Колымская ГЭС — лишь верхняя ступень Колымского каскада гидростанций. Сегодня заканчивается возведение Усть-Среднеканской ГЭС, являющейся второй ступенью каскада. В 2013 году заработали первые гидроагрегаты, а полный ввод станции обеспечит надежность энергоснабжения всего региона и эффективного развития горнодобывающей промышленности края.

Так и живет сегодня полноводная могучая и не полностью изученная человеком Колыма-река. Фото, представленные в публикации, демонстрируют ее красоту и мощь, помогая читателю представить удивительное очарование загадочной северной красавицы-реки.

Географическое положение

Гидрология реки

Годовой сток в устье 123 км (3900 м 3

/с). Средний годовой сток наносов 5,5 млн т. В летнее время уровень воды в Колыме падает, и только в период дождей наблюдается подъём воды и образование кратковременных паводков. Температура воды в реке низкая — 10-15°, и только на спокойных участках в конце июля — начале августа достигает 20-22. Замерзает в середине октября, реже в конце сентября. Перед ледоставом ледоход и шугоход продолжительностью от 2 сут до мес, зажоры. Зимой наледи, русловые и обширные грунтовые. Вскрывается во 2-й половине мая-начале июня. Ледоход длится от 2 до 18 сут, сопровождается заторами.

Хозяйственное использование

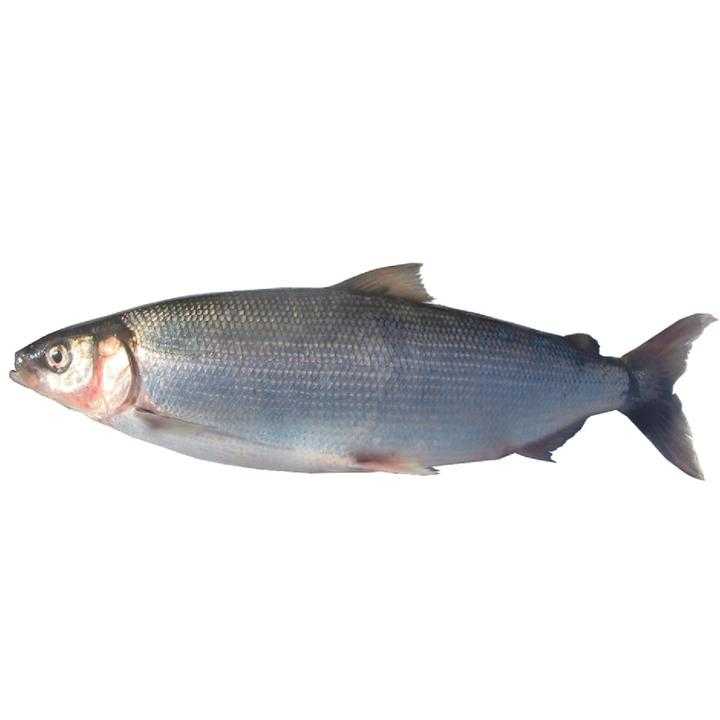

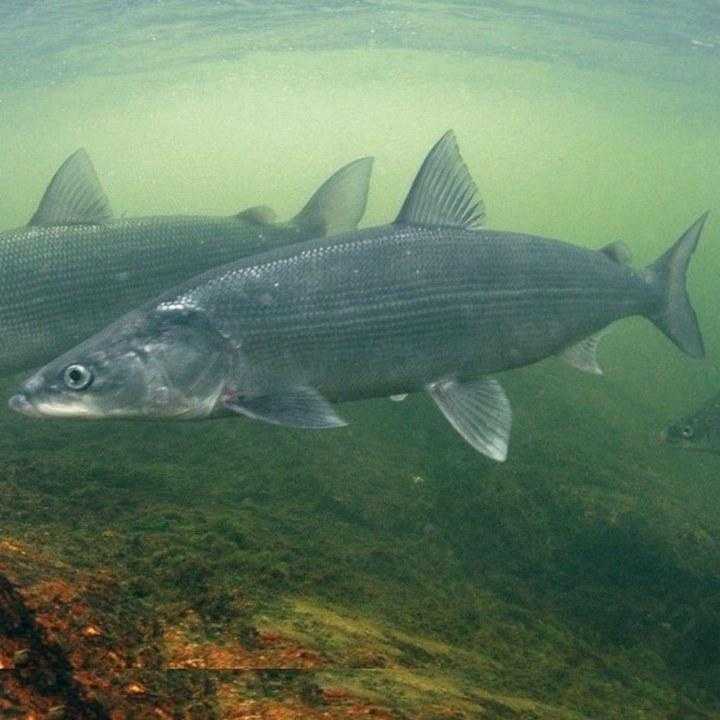

Колыма судоходна от устья реки Бахапча (регулярное судоходство — от Сеймчана); навигация 4-5 мес. Основные порты: Сеймчан (Колымское), Зырянка и в устье Черский (Зелёный Мыс). На реке находится Колымская ГЭС, которая обеспечивает электроэнергией большую часть Магаданской области и Магадана, строится Усть-Среднеканская ГЭС. В бассейне Колымы — месторождения золота. В низовьях рыбный промысел (ряпушка, муксун, сиг, нельма, омуль).

Магадан и Колыма

Эти два слова не предвещают ничего хорошего любому, кто хоть немного понимает по-русски. Но я в этих местах родилась, поэтому знаю, что все не так уж и страшно.

Магадан — молодой город-порт на берегу Охотского моря на востоке России. Городу, как и всему региону, меньше ста лет. Эти места начали активно заселяться в конце 1920-х, когда стало ясно, что они богаты полезными ископаемыми, в том числе золотом.

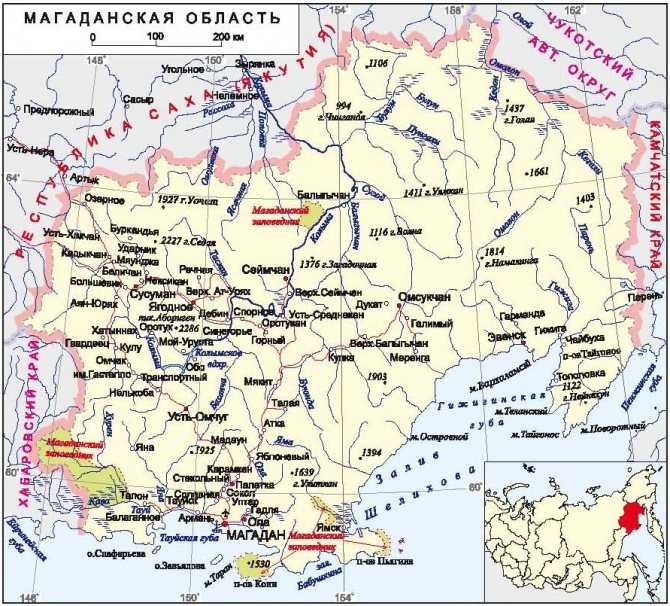

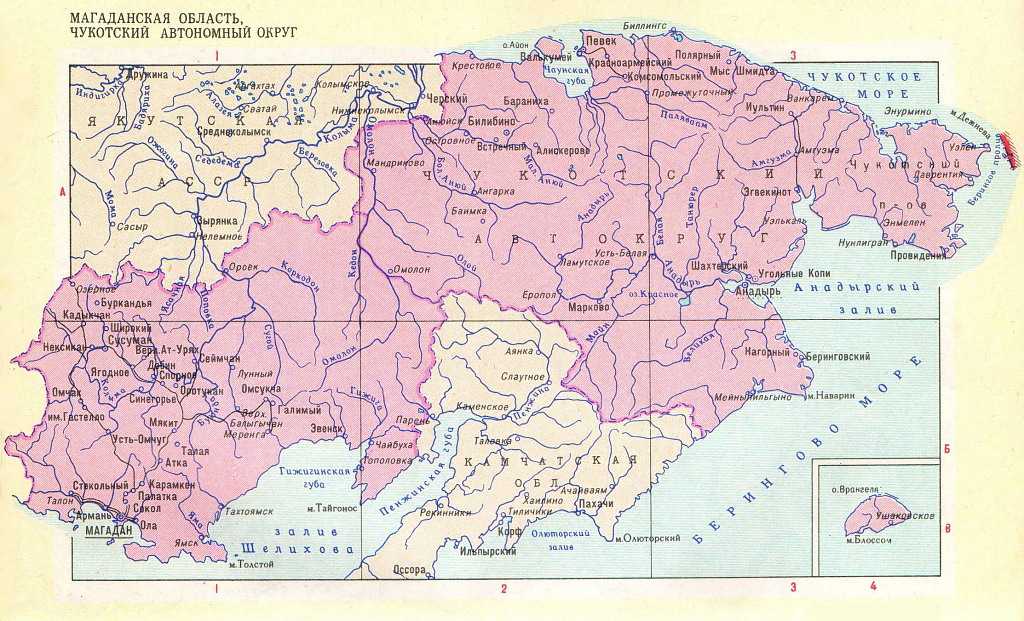

Сегодня Магаданская область на юге граничит с Хабаровским краем — до середины 20 века она была его частью. На севере расположен Чукотский автономный округ, который до распада СССР сам входил в состав Магаданской области. На западе расположена Якутия, на востоке — Камчатский край.

Сам Магадан лежит между двумя бухтами Охотского моря и окружен сопками — так здесь называют невысокие горы. Из-за такого расположения в городе всегда влажно, холодно и ветрено — даже летом. Наверное, именно поэтому в Магадане популярна шутка, что у каждого местного жителя есть своя летняя шапочка. При этом из-за близости моря и теплых течений зимой в городе, наоборот, значительно теплее, чем в остальных частях области. Часто местные жители сравнивают свой климат с петербургским: оба города лежат на 59-й широте. Поэтому в Магадане летом тоже стоят белые ночи, но тут весь год на 10 градусов холоднее.

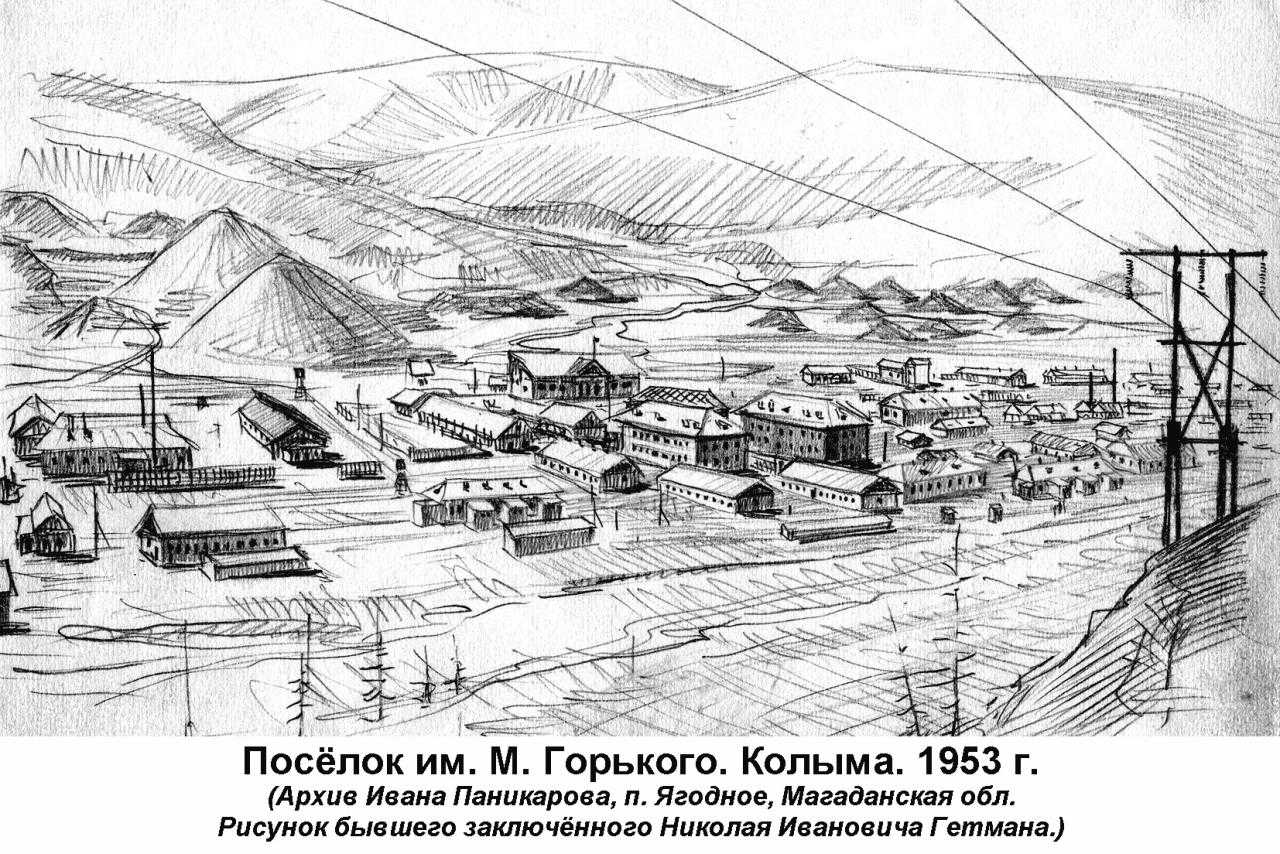

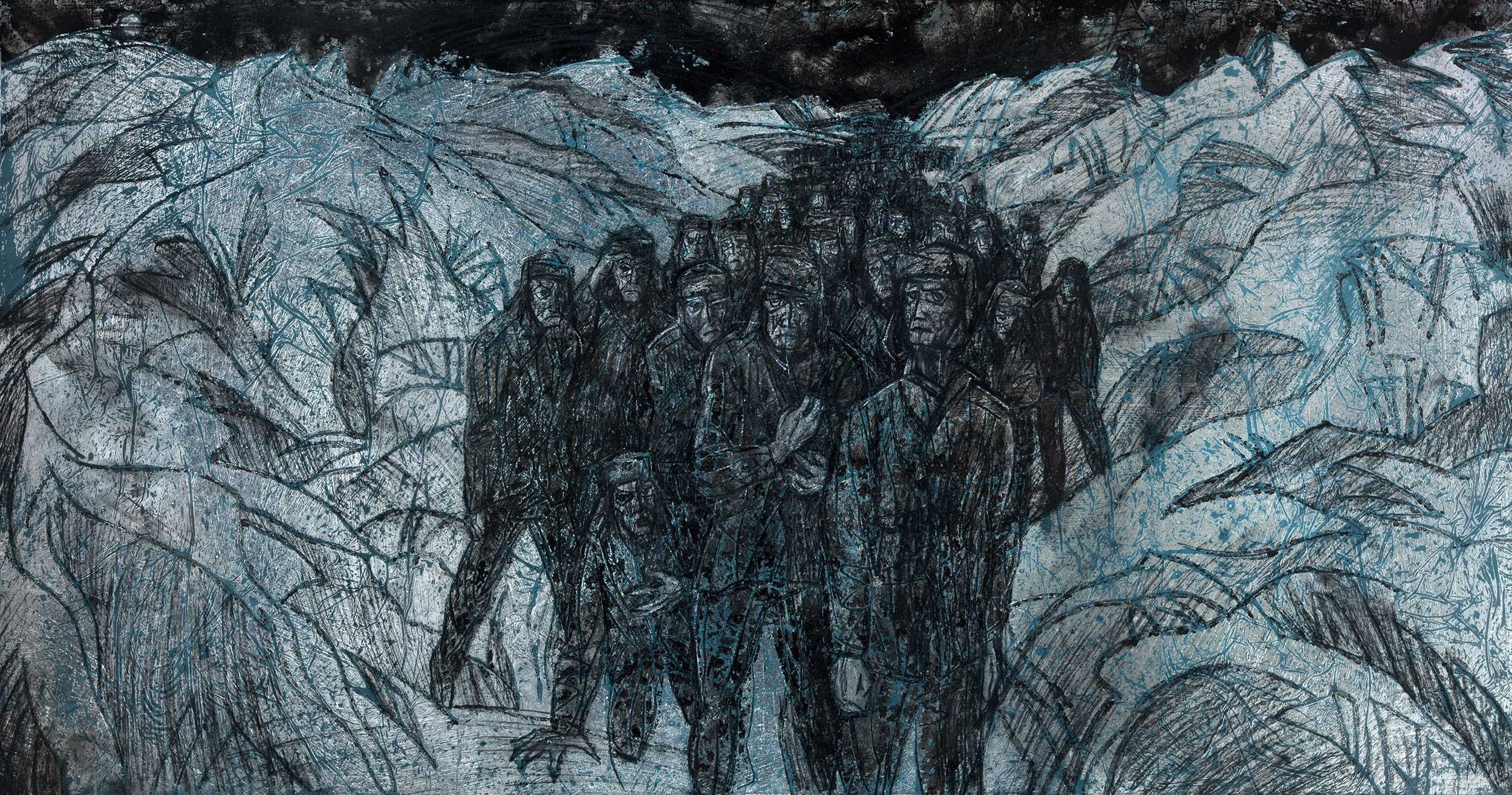

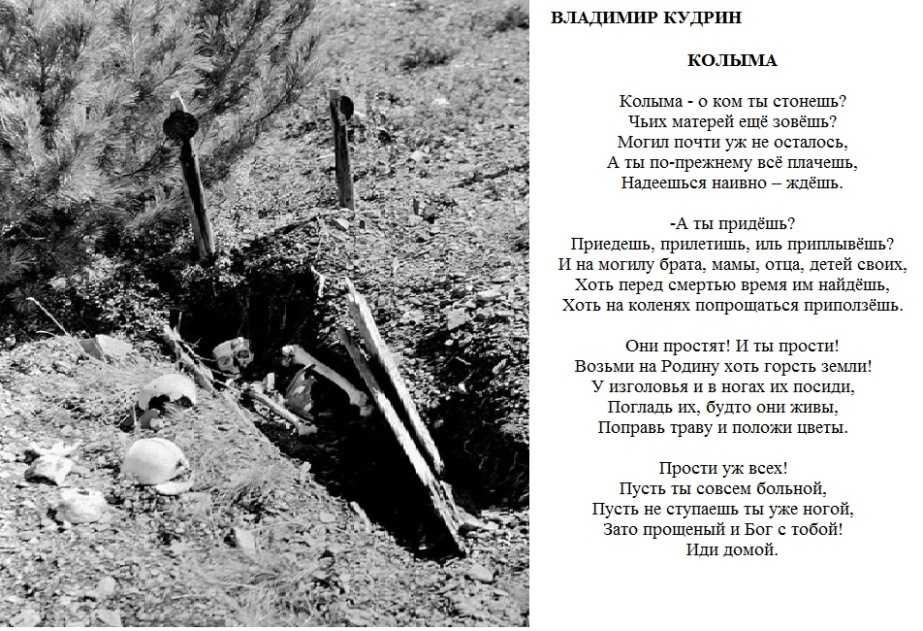

Теперь пару слов про Колыму. Так называют исторический район, который охватывает бассейн реки Колымы — сейчас это вся территория Магаданской области и часть Якутии. Само понятие «Колыма» до сих пор ассоциируется с максимально тяжелыми условиями для работы и жизни во многом потому, что освоение этих мест велось руками и жизнями заключенных ГУЛАГа во время массовых сталинских репрессий.

Тогда, если человек ехал в Магадан или на Колыму, с ним мысленно уже прощались, ведь, скорее всего, он ехал именно в ГУЛАГ, а оттуда мало кто возвращался. Со временем большинство объектов репрессивной системы закрыли и бесплатная рабочая сила пропала, поэтому людей сюда пришлось привлекать высокими зарплатами, длинными отпусками и северными надбавками: Магаданская область и сейчас относится к районам Крайнего Севера.

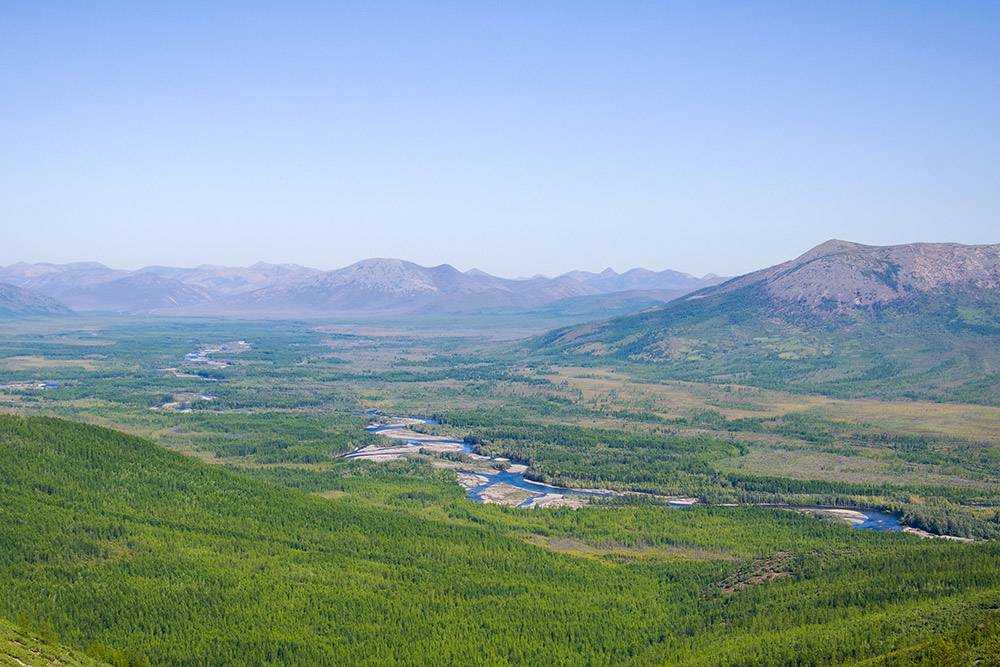

В наши дни в Магадан и на Колыму стоит ехать, если вы ценитель суровой северной природы — здесь на ее красоты можно насмотреться на всю оставшуюся жизнь. Любители истории смогут найти раскиданные по всей Колыме остатки некогда грозной лагерной системы. Заядлые рыболовы могут приехать на сезон ловли красной рыбы, чтобы вдоволь нарыбачиться, купив специальную лицензию. Из-за сопок и близости моря вокруг Магадана образуются активные термальные потоки, отчего в этих местах летом очень удобно летать на параплане. Ну а зимой тут можно покататься на лыжах, тюбингах или сноуборде: проблем со снегом на Колыме не бывает.

Общее описание

В длину река Колыма – 2 129 километров. Ее бассейн – 643 000 квадратных километров. Максимальная ширина зафиксирована в одноименном водохранилище (6 км). Средние значения – до 1,5 километров. Глубина – до 9 метров (в Колымском «море»). Водоем проходит через Магаданскую область (является крупнейшей рекой этого региона), а также через несколько районов республики Саха (Якутия). Общее направление – северо-восток. Характер движения связан с масштабными отклонениями от курса и луками. Расход воды – 2 250 кубометров в секунду. Питание – дождевое, снеговое и подземное. Пополняется сотнями ручьев и мелких речушек. Однако в ее бассейн вливаются еще 17 относительно крупных рек. Самые значительные из них – Таскан, Сеймчан, Среднекан и Бахапча.

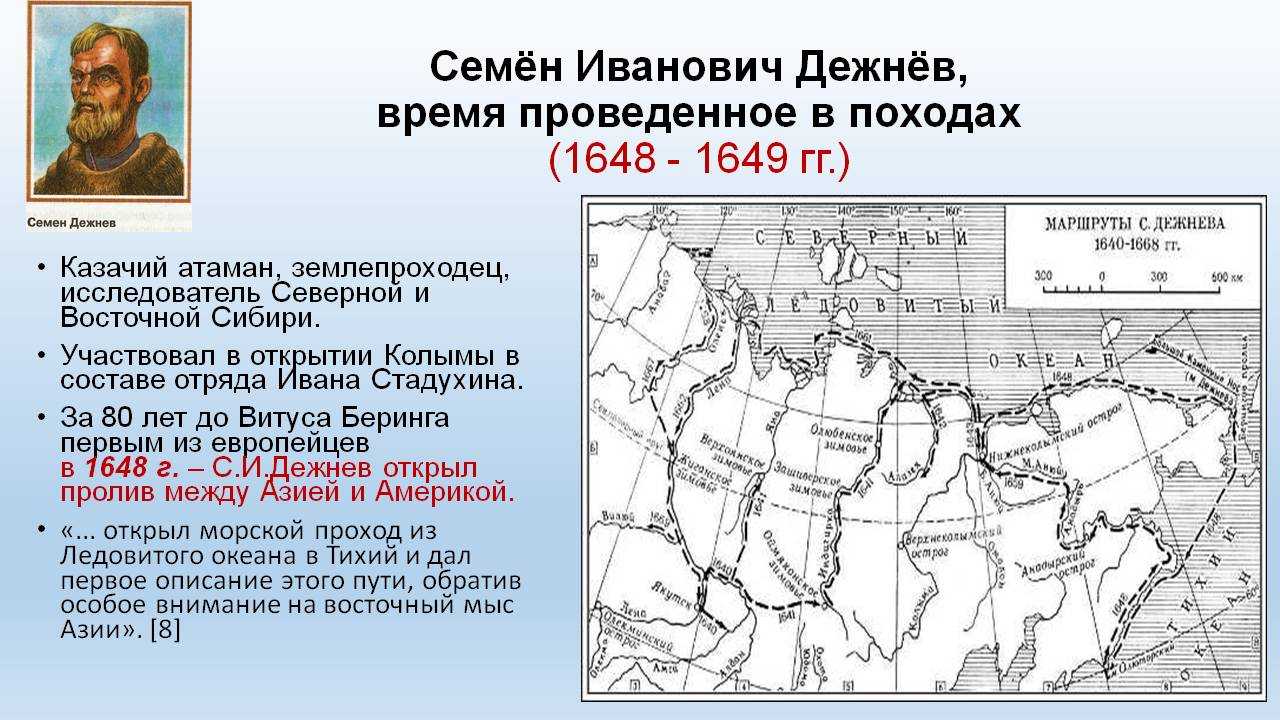

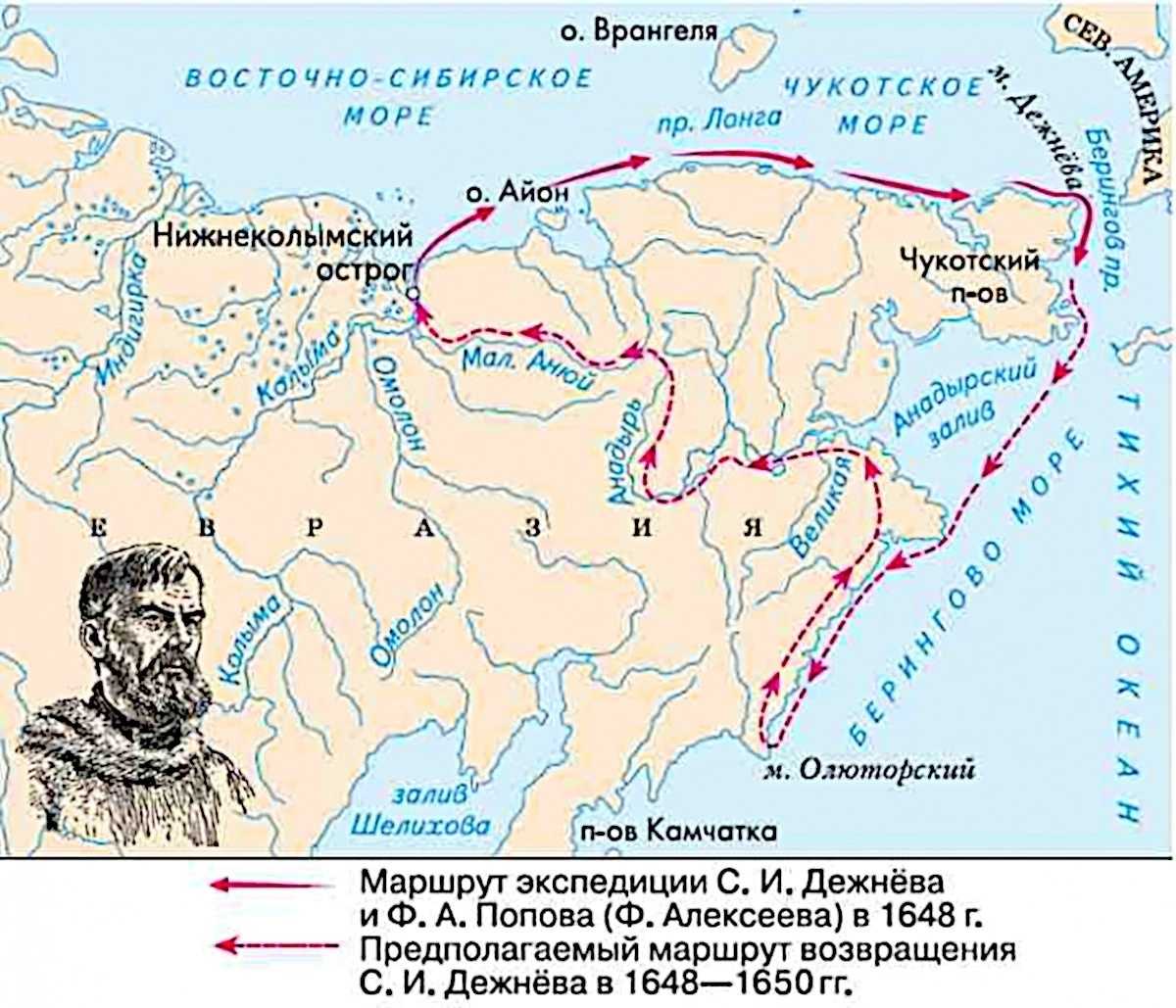

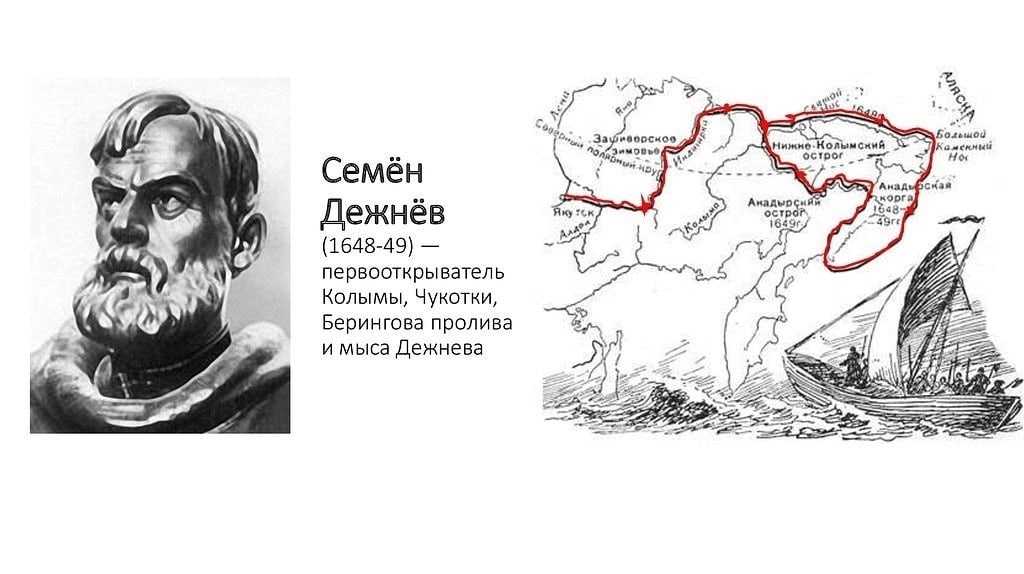

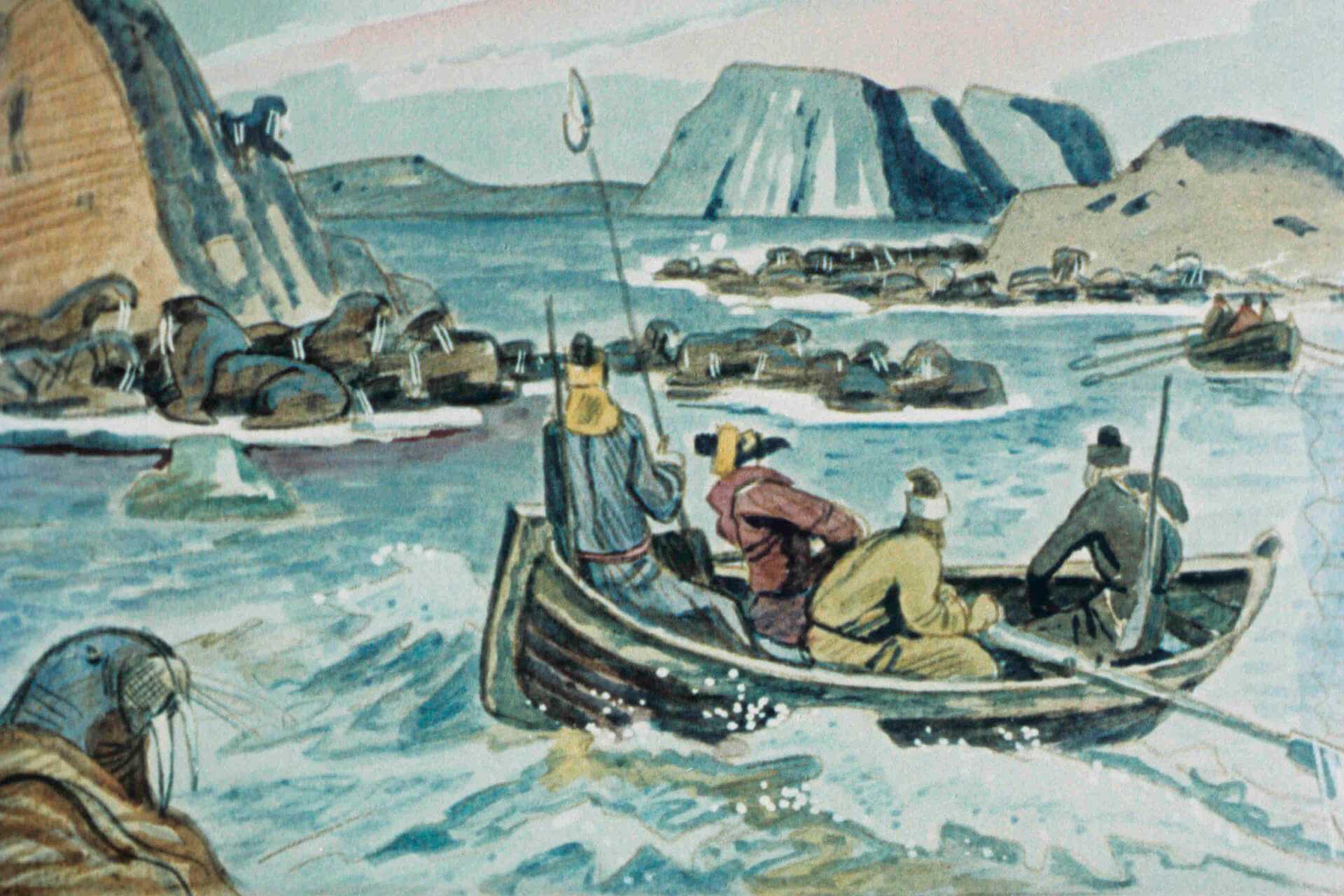

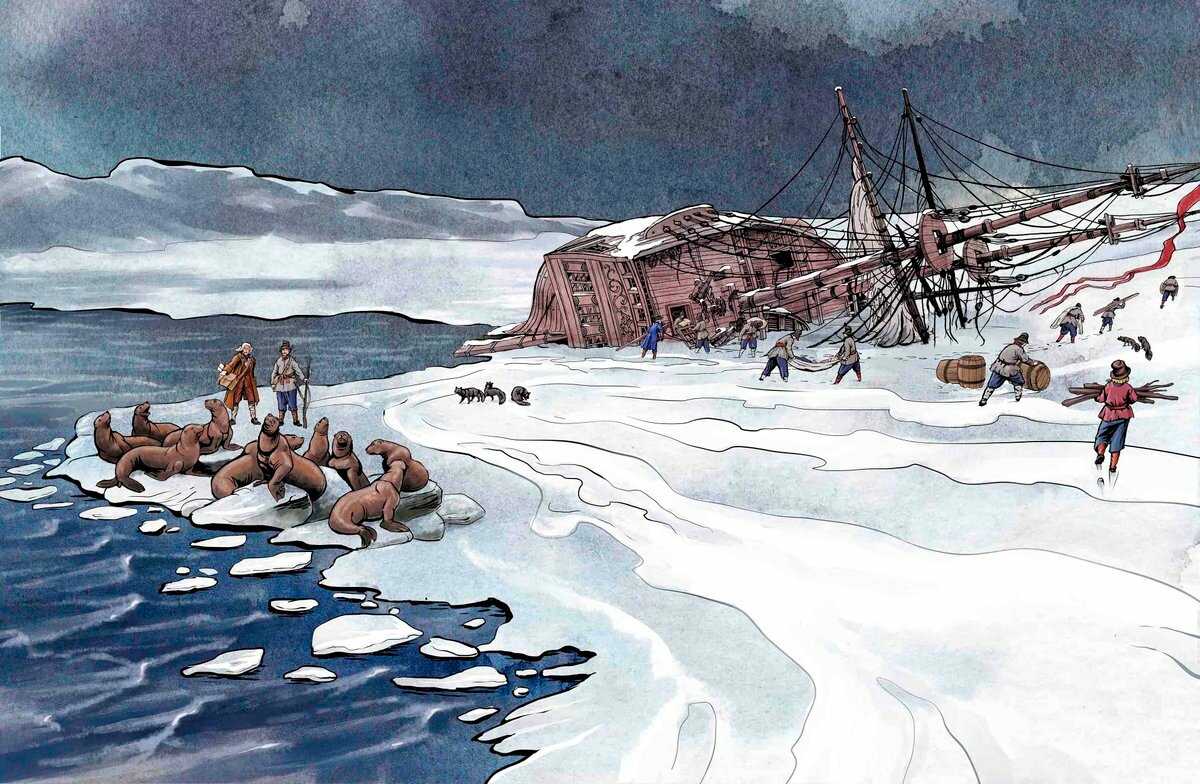

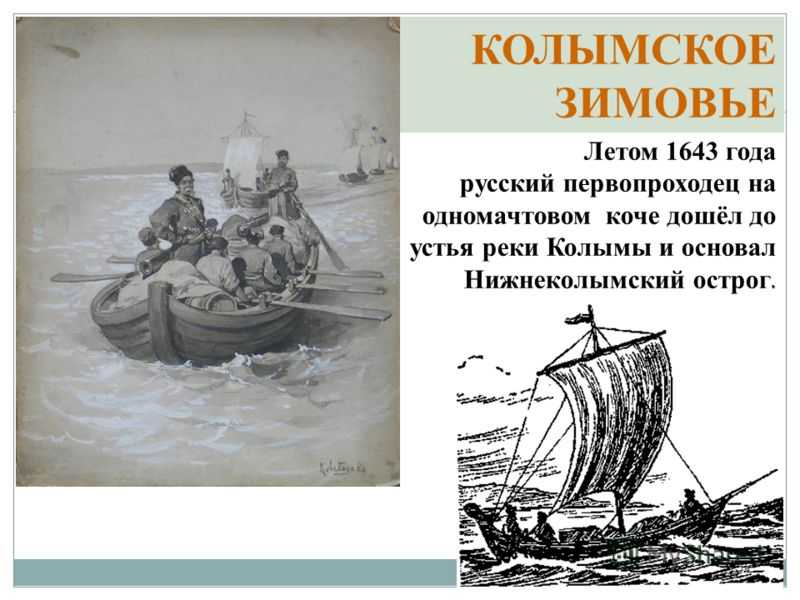

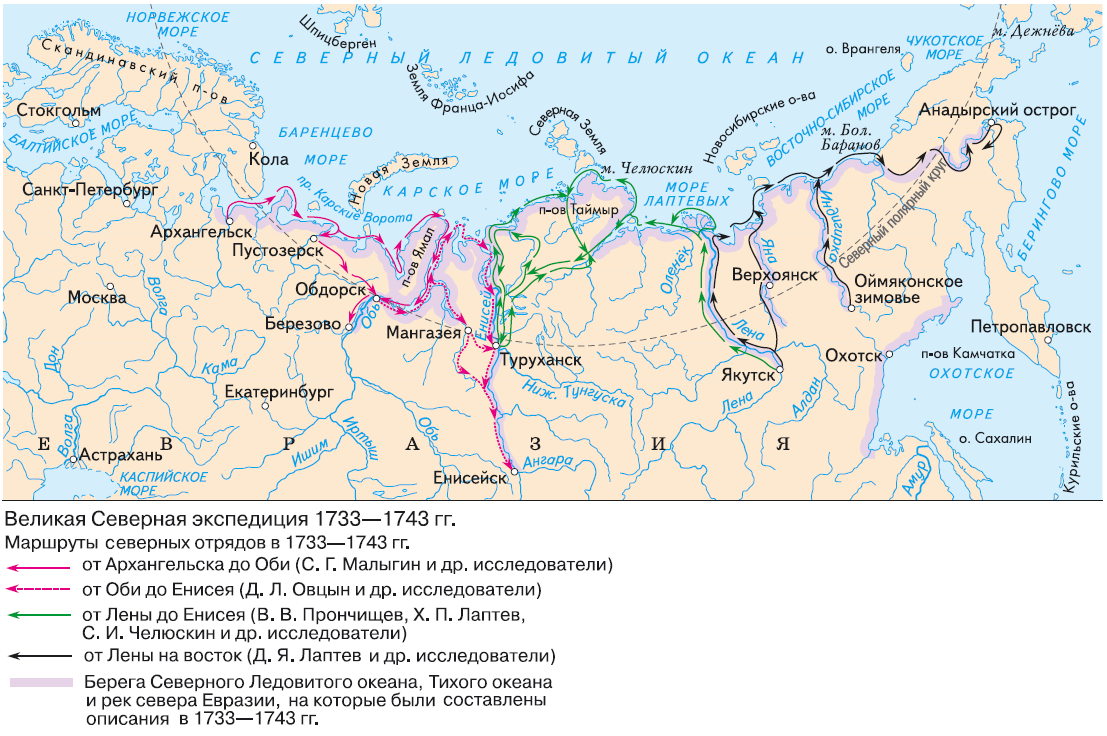

Река Колыма образовалась еще в Юрский период, на этапе разграничения Яно-Оймяконского нагорья (имеющего в качестве кромки высокий увал Черского) и Колымского плато. Издревле на разных фрагментах данного водотока проживали далекие предки современных юкагиров (являвшихся также «отцами» чукчей), эвенов (представителей тунгусской семьи) и якутов (ассимилятом хуннов-курыканов и все тех же эвенов). А вот первое понятное русское описание реки Колыма содержится в отчете экспедиции казаков, отправленной сюда лишь в 18 веке. Там значится, что «Куолема» с сибирских финно-угорских диалектов переводится как «Смерть». Правда, якуты звали поток «Кулу» – «ярость». Так что из них? До описателя-Лаптева одной из колымских локаций касался исследовательский поход Семена Дежнева и сибирского казака Стадухина. Путешествие происходило в 43-ом году 17 века. Смельчаки перевалили через Верхоянский хребет и по горным притокам вышли в колымский бассейн. Был поставлен острог, превратившийся позднее в град Средне-Колымск.

Стало ясным: река Колыма находится в среднем течении на земле воинственных юкагиров. На землепроходцев напал их отряд, состоящий из 500 человек. Сражаться с аборигенами пришлось именно отряду Дежнева. Добравшийся сюда казацкий предводитель (Зырян, в честь которого окрестили речушку) к тому времени вернулся в родные края. До лета 1648 года «дежневцы» охраняли острог, вокруг которого уже начал расти посад. В это время значительно ниже появилась современная деревня Нижнеколымск. Поздние казацкие экспедиции выставляли на отрезке между острогами деревянные кресты – «дневные маяки» на самых возвышенных приречных мысах. В 1740 году в этих краях гостила географическая экспедиция Дмитрия Лаптева. Географ прожил в этом уголке Отечества без малого 10 лет. За этот период почти весь гидрологический объект был им научно описан. В устье Подкаменной Колымы он распорядился поставить специальный знак, выполнявший роль маяка. Уже перед Революцией отсюда шли экспедиции Врангеля и Биллингса. Лишь в советские времена началось хозяйственное использование реки Колыма. В 1923 г. в селениях нижнего течения прятались последние белогвардейские отряды Временного Приамурского Правительства Меркулова. Средне-Колымск и Нижнеколымск стали даже театрами военных действий в период борьбы с ними. Бои шли с попеременным успехом вплоть до 1924 года. А японским и американским интервентам так и не удалось оказать помощь нижнеколымской Контрреволюции. Их отбрасывали еще на Охотском море. А в верховьях и в среднем течении красные отряды охраняли открытые еще в начале века золотые прииски. В конце 20-ых на многих притоках реки геологи нашли месторождения серьезных залежей угля, золота и других ценных металлов (в том числе урана и молибдена).

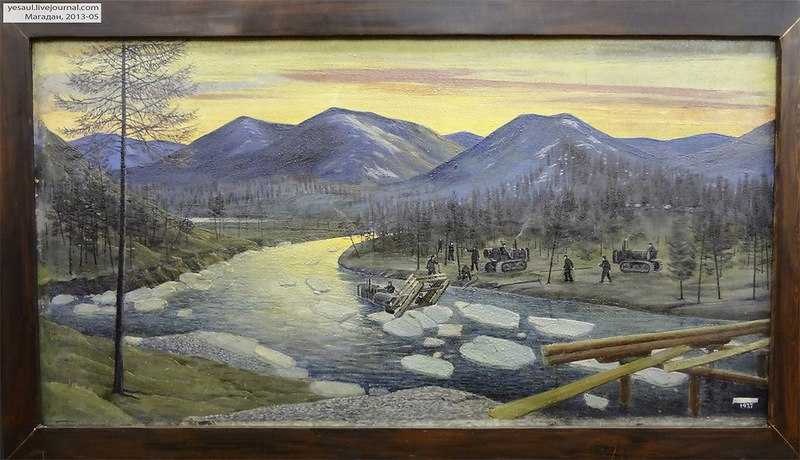

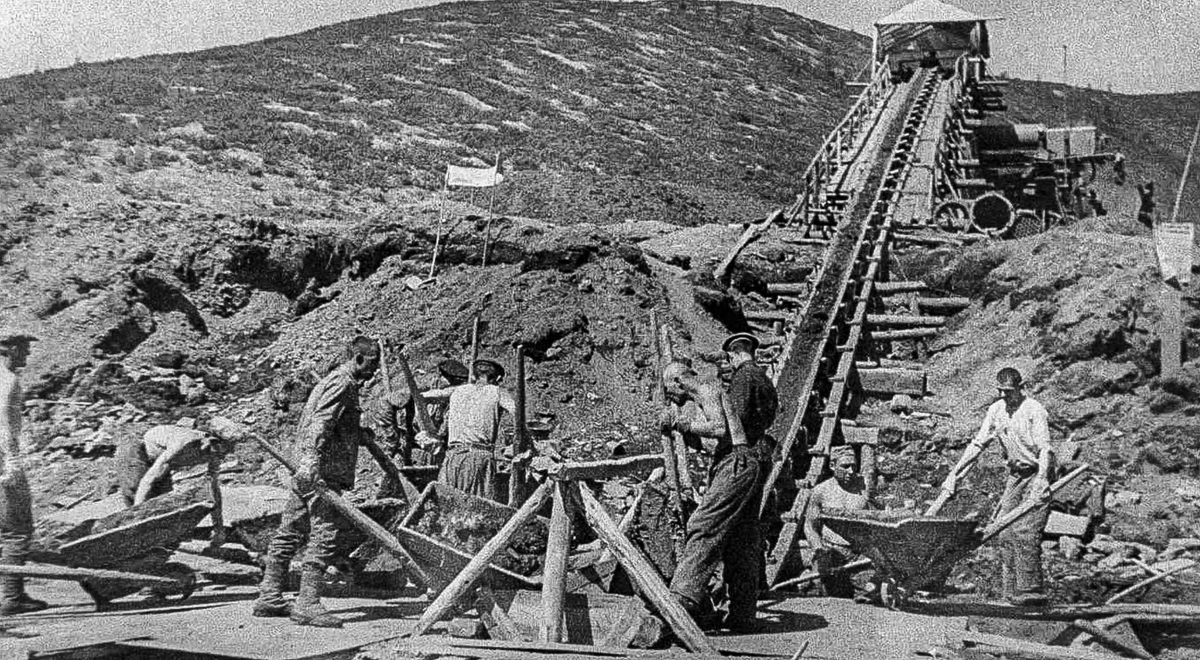

Через 10 лет в связи с увеличением объемов добычи и усилившимися репрессиями, в Колымском крае появился самый оживленный филиал системы ГУЛАГ – Севвостлаг. По оценкам разных историков, через него прошло от 2 до 5 миллионов граждан. Многие из них здесь захоронены. Последний каторжанин ушел в 1958 г. Уже после Великой Отечественной войны (в 1970-ых годах) строилась названная в честь «нашей» реки ГЭС. В настоящий момент возводится уже вторая – Усть-Среднеканская. К устью реки Колыма в навигационный период доходят суда небольшим водоизмещением. В низовьях сейчас больше развит активный и многопрофильный рыбацкий промысел. От огромного комплекса добывающих предприятий на данный момент мало что осталось. При этом геологоразведка продолжает делать свое дело, находя в недрах новые богатства.

Протяженность и особенности

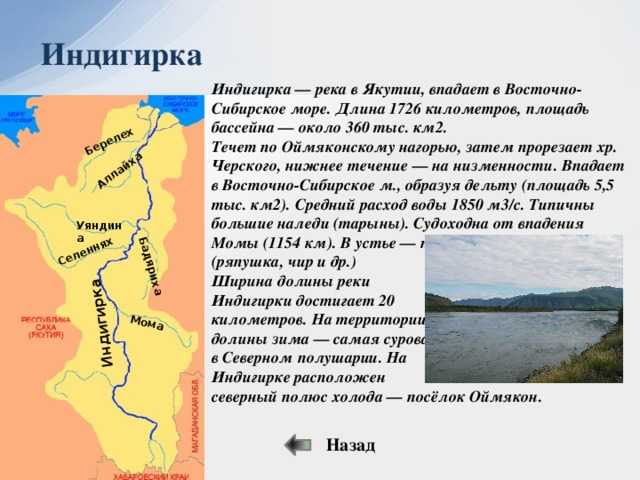

Какова длина реки? Колыма имеет протяженность 2129 км, а если считать от истока Кеньеличи — реки, являющейся правым притоком Кулу, то она возрастает до 2513 км. Почти 1400 км Колыма течет по просторам Магаданской области, остальной ее путь пролегает по Якутии, а истоки находятся в Хабаровском крае.

Площадь речного бассейна весьма внушительна — 643 тыс. кв. км. По левому берегу пролегает Колымская долина, естественным образом разделяющая бассейны Колымы и Индигирки. Структурный состав нагорья включает множественные включения кристаллизованных магматических пород, относящихся к мезозойскому периоду, что обеспечивает наличие месторождений золота в этих районах. Бурный нрав горных верховьев реки с опасными порогами постепенно сменяется на равнинной на уверенно-спокойное течение. Русло чрезвычайно извилисто, образует огромное количество рукавов. Некоторые места по берегам весьма интересны — вода размывает лавовые утесы, обнажая так называемые «талы», древние рыхлые отложения — благодатные места для археологических исследований, в которых находили кости мамонтов. Местами берега заболочены или покрыты вязким илом, способным погубить животное и даже человека.

После Колымского нагорья путь реки проложен по просторам Якутии — главной золотоносной жилы российской республики. Здесь левобережная сторона Колымы постепенно переходит из низинной равнины в северную тундру.

Река Колыма

- Kolyma River

-

Infobox River river_name = Kolyma River

caption = Debin through the morning mist over the Kolyma River, 8 September 2004 origin = mouth = East Siberian Sea basin_countries = Russia длина = 2129 км высота над уровнем моря = расход = 3800 м³/с (у устья) водораздел = 644000 км² Река Колыма ( _ru. Колыма́ ) — река на северо-востоке Сибири, бассейн которой охватывает части Республики Саха, Чукотского автономного округа и Магаданской области России.

Берёт начало в горах севернее Охотска и Магадана, в районе с координатами |62|N|149|E| и впадает в Колымский залив Восточно-Сибирского моря, части Северного Ледовитого океана, с координатами |69|30|N|161|30|E| . Длина Колымы 2129 м.км. Площадь его бассейна составляет 644 000 км².

Берёт начало в горах севернее Охотска и Магадана, в районе с координатами |62|N|149|E| и впадает в Колымский залив Восточно-Сибирского моря, части Северного Ледовитого океана, с координатами |69|30|N|161|30|E| . Длина Колымы 2129 м.км. Площадь его бассейна составляет 644 000 км².Колыма промерзает на несколько метров в течение примерно 250 дней в году, освобождаясь ото льда только в начале июня, до октября.

История

В 1892-1894 гг. барон Эдуард фон Толль проводил геологические изыскания в бассейне Колымы (среди других дальневосточных рек Сибири) по поручению Российской академии наук (Барр, 1980). За год и два дня экспедиция преодолела 25 000 км, из них 4 200 км вверх по рекам, проводя в пути геодезические изыскания.

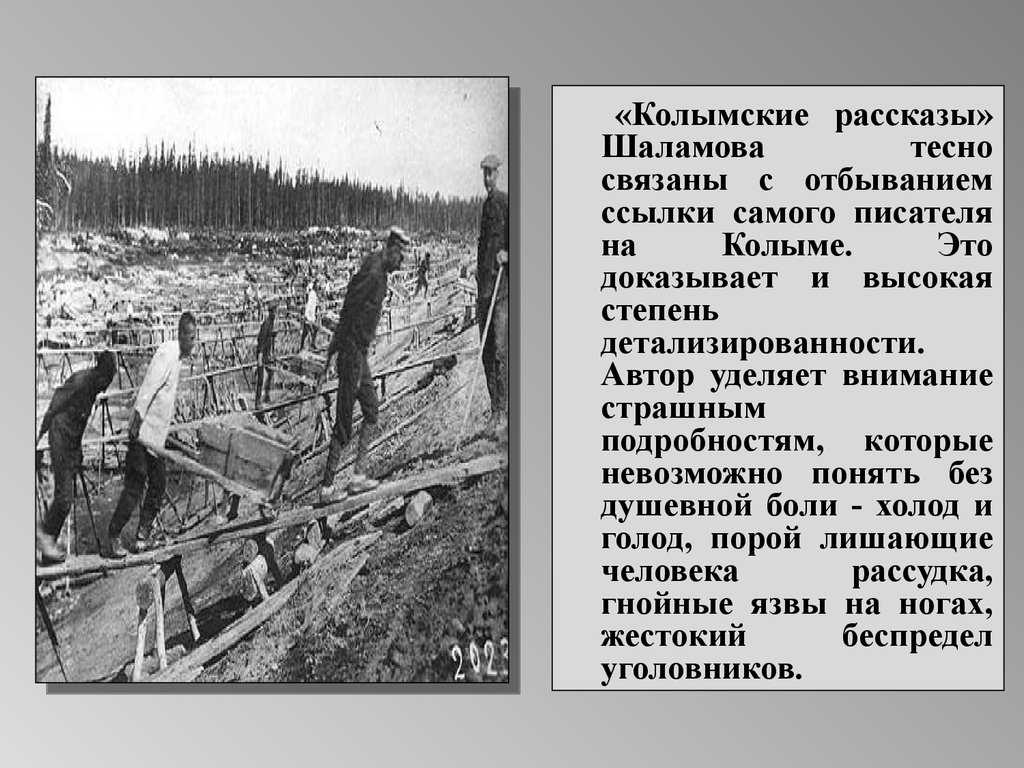

Колыма известна своими лагерями Гулаглабура и добычей золота, оба из которых были подробно задокументированы со времен сталинских советских архивов. Река дала название знаменитой антологии о жизни в лагерях ГУЛАГа Варлама Шаламова «Колымские рассказы».

После закрытия лагерей государственные субсидии, местная промышленность и связь сошли на нет. Многие люди мигрировали, но те, кто остался в этом районе, зарабатывают на жизнь рыболовством и охотой.

Устья Колымы

На последних 75 км Колыма делится на два крупных рукава. В устье Колымы до ее впадения в Восточно-Сибирское море расположено много островов. Основные из них:

* Михалкино координаты|69.416|N|151.255|E – самый крупный остров, лежит западнее восточного рукава Колымы, прот. Каменная Колыма. Этот остров распадается на более мелкие острова на его северной оконечности. Длина 24 км, ширина 6 км. Михалкино также известен как «Остров Главсевморпуть» после Главного управления Северного морского пути. * Сухарный , или Сухорный , расположен в 3 км от северо-восточного берега Михалкино. Длина 11 км, ширина около 5 км. К северо-востоку от Сухорного находится группа небольших островов, известных как Морские Сотки острова .

* Пять Пальцев лежит в 5 км к юго-востоку от южной оконечности Сухого. Его длина 5 км, а максимальная ширина 1,8 км. * Остров Назаровский координаты|69.533|N|161.086|E лежит на западном берегу западного рукава Колымы, прот. Походская Колыма, в районе которой много мелких островов. Длина 4,5 км, ширина 1,3 км. * Остров Штормовой координаты|69.666|N|161.031|E находится в открытом море, примерно в 10 км к северу от острова Назаровский. Штормовой — самый северный остров в устье Колымы. Длина 4,3 км, ширина 1,5 км.

ee также

Колымская статья с дополнительной информацией о ГУЛАГе.

Ссылки

* Уильям Барр, «Последняя экспедиция барона Эдуарда фон Толля: Российская полярная экспедиция, 1900–1903» (1980). [ http://pubs.aina.ucalgary.ca/arctic/Arctic34-3-201.pdf ] * Шаламов, Варлам Тихонович (1994) «Колымские рассказы» , Рад, Джон (пер.

.), Пингвины, классика двадцатого века, Harmondsworth: Penguin, ISBN 0-14-018695-6 * Когда-то проклятая река ГУЛАГ, теперь сибирский спасательный круг: [ http://dl1.yukoncollege.yk.ca/agraham/newsItems/departments/russia ] * [ http://www. siberia.nu Страндберг, Микаэль и Йохан Иварссон прошли всю реку Колыму в 2004 году. Эта экспедиция была признана на международном уровне одной из самых холодных за всю историю. ] * [ http://worldmaps.web.infoseek.co.jp/russia_guide.htm Расположение и названия островов ]

Внешние ссылки

* [ http://earthtrends.wri.org/maps_spatial/maps_detail_static.cfm?map_select=358&theme=2 Информация и карта водораздела Колымы 78 1 8 8 ://www.panoramio.com/photo/6975262 Фото острова Михалкино ]

Фонд Викимедиа.

2010.

Игры Нужно сделать НИР?

- Ноймаркт

- Северный март

Происхождение названия, история

Название реки имеет несколько вариантов происхождения:

- от юкагирского слова «kulumaa», что означает «река»;

- Колыма – измененное Ковыма, так назвали реку землепроходцы;

- возможно происхождение от эвенкийского слова «кулу», что тоже переводится как «река».

История Колымского края насчитывает много веков и богата знаковыми событиями.

| Дата | Событие |

| Данные археологических раскопок | Остатки древних стоянок охотников на оленей 10 000 лет назад |

| 1638-1639 гг. | Открытие Колымы русскими |

| 1644-й г. | Основание первого, Нижне-Колымского зимовья |

| XVII-XVIII век | Морские и сухопутные экспедиции для открытия и описи новых земель |

| Начало ХХ-о века | Открытие месторождений золота |

| 1926-1930 г. | Геологические разведывательные экспедиции Ю. Билибина, С. В. Обручева, В. А. Цареградского. Организация приисковой добычи золота. |

| 1931-1941 годы | Создание горнодобывающей промышленности Дальстроя |

| 1932 год | Организация Северо-Восточного исправительно-трудового лагеря |

| 1937-1938 годы | Эпоха массовых репрессий |

| Годы ВОВ | «Все для фронта, все для победы». Жизнь по законам военного времени. |

| Колыма сегодня | Край дикой природы и заброшенных поселков |

Погода

Первая вещь, которая отпугивает от Магадана большинство российских туристов, — это местная погода. Климат на Колыме суровый, субарктический, с коротким жарким летом, полным комаров и прочего гнуса, и длинной холодной зимой, когда температура легко доходит до −50 °C. Помню, как в детстве при −40 °C мы буднично продолжали ходить в школу и ждали заветные −52 °C, чтобы остаться дома.

Так как Магадан стоит на побережье Охотского моря, климат в городе мягче, чем в целом на Колыме, и запредельных минусовых температур тут нет. Но из-за практически постоянного сильного ветра даже при −15 °C успеваешь промерзнуть до костей всего за несколько минут на открытом воздухе. Отправляясь в отпуск, нужно быть к этому готовым и брать с собой в поездку теплые вещи даже летом.

Весна и осень — в понимании жителя средней полосы России — на Колыме очень стремительные: они длятся примерно по одной неделе. Обычно отпуск в Магаданской области я провожу с середины августа по середину сентября. И получается, что в начале поездки я попадаю в лето, потом в первых числах сентября погода резко становится осенней, растения меняют цвет, а перед отлетом домой получается застать раннюю зиму с первыми снегопадами и заснеженными сопками. Пока писала эту статью — в конце августа 2020 года — позвонили родители и сказали, что на севере Магаданской области, в моем родном поселке Сеймчан, уже выпал первый снег.

Увидеть три сезона за один месяц — вещь довольно необычная, именно поэтому я считаю, что лучше всего приезжать на Колыму в августе. Но будьте готовы, что температура от +30 °C в начале августа опустится до 0 °C к началу сентября.

Так местная природа выглядит уже в конце августа

Так местная природа выглядит уже в конце августа  А эти заснеженные сопки я вижу с борта самолета, когда возвращаюсь в Москву в середине сентября

А эти заснеженные сопки я вижу с борта самолета, когда возвращаюсь в Москву в середине сентября

Я уже говорила, что в Магадане, как и в Петербурге, в мае и июне стоят белые ночи. В самом городе из-за постоянных туманов все же достаточно сильно смеркается, но в северных районах области в этот период даже в ночное время может быть светло как днем.

Правда, зимой все наоборот: стоит что-то похожее на полярную ночь, когда солнце практически не появляется из-за горизонта. Помню, как в детстве утром шла в школу еще в потемках и, если после уроков были кружки или факультативы, в 16:00 возвращалась домой уже в темноте. Зато в Магаданской области иногда можно наблюдать северное сияние, а так как крупных населенных пунктов тут практически нет, небо не засвечено, поэтому то ночью у вас над головой блестят мириады звезд.

Туман над городом — это испаряющаяся вода из Охотского моря. Она конденсируется в большие облака, которые накрывают город. На фото такое облако нависло над районом Горняк — он слева между сопок — в этом месте расположен официальный городской пляж Из-за того, что Магадан окружают сопки и море, туманы здесь — явление обычное

Обратите внимание на изогнутую лиственницу справа — мне кажется, это от постоянных сильных ветров, по крайней мере, такие изогнутые деревья в Магадане не редкость

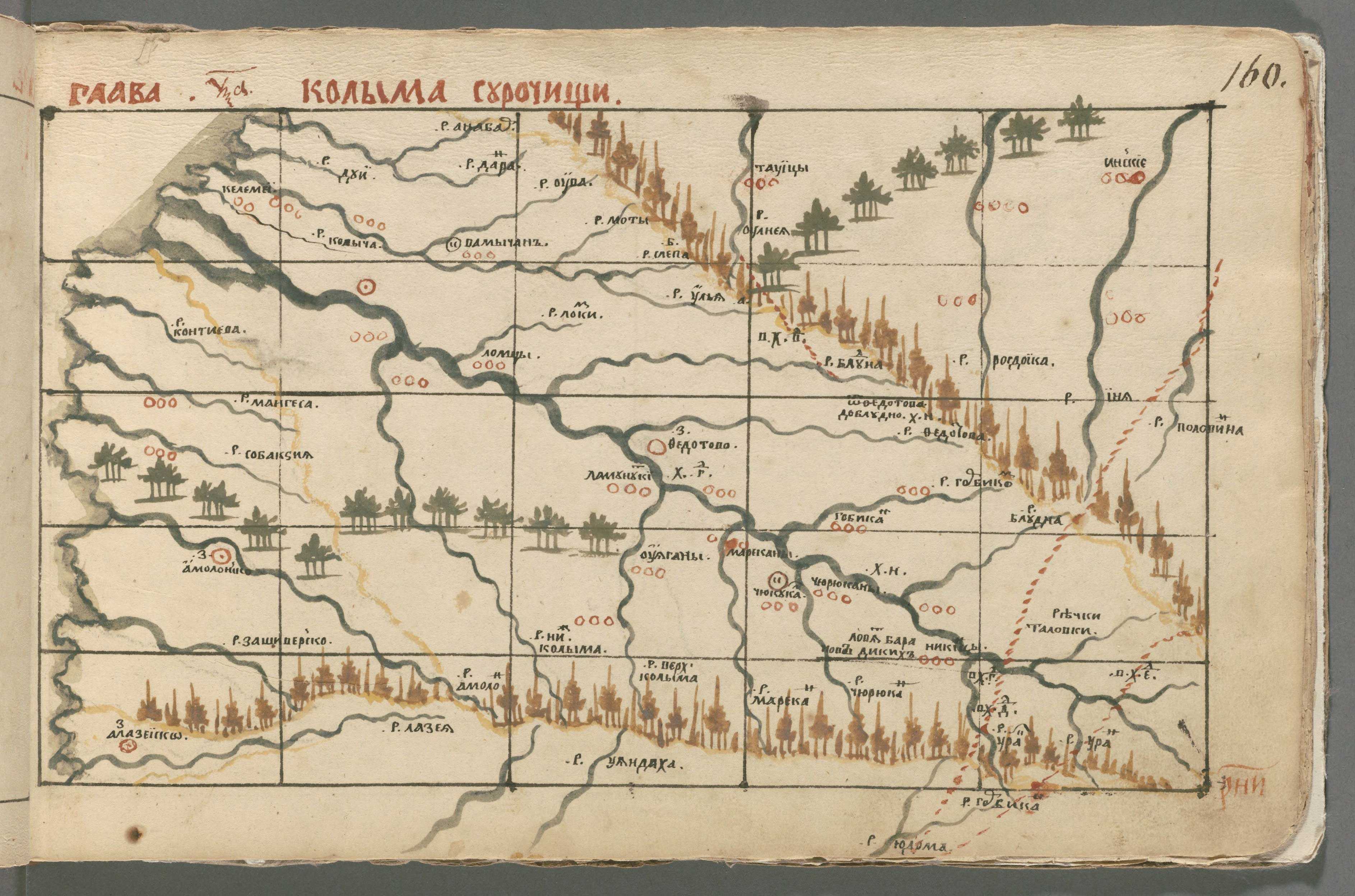

Альтернативная история

Картографы XVI–XVII веков изображают Сибирь и Дальный Восток в целом и регион Колымы в том числе непривычно оживленным. Очевидно, в те времена эти земли вовсе не считались «неисторическими» — они пестрят городами, названия которых повторяются из карты в карту.

Традиционные историки полагают, что все это не более чем ошибка (или фантазия?) картографов. Однако, это не выдерживает никакой критики. Наверное, можно ошибиться разместив какой-то город на левом берегу реки вместо правого, или перепутать некоторые буквы в его названии, можно и случайно исказить очертания какого-то региона, но совершенно невозможно «ошибиться» в ТАКОМ масштабе — отобразив к востоку от Лены десятки крупных городов, которых в реальности там якобы не было в принципе. Даже более того — по плотности застройки этот регион кажется на порядок более густонаселенным, чем Европа!

Фрагмент Всемирного атласа Маркатора-Хондиуса 1606 г. Обратите внимание — зеленым отмечены пирамидальные конструкции, которые подписаны как гробницы ТаРтарских царей. Северный Ледовитый Океан именуется ТаРтарским Замерзшим морем

Красным отмечены основные города — Какатора, Каракоран, Тартар, Монгул, Тендук и др.

Ниже — еще одна интересная карта (Даниэль Келлер 1590 г.). Она хорошо детализирована и с ее помощью можно попробовать соотнести картографическое местоположение реки Колымы с реальным. Итак, крупную реку протекающую справа от примечательного рисунка с троном, где изображен Magnus Cham Rex Tartarorv, можно с высокой долей вероятность отождествить с рекой Леной (читать подробный разбор

). А вот следующая крупная река именуемая на карте Тартар, на которой расположен одноименный город Тартар (!) — это, по всей видимости, и есть современная Колыма с притоком Омолоном. Почему? Потому что Колыма — самая крупная и заметная река к востоку от Лены, которая не могла не быть обозначена. Откройте современную карту России онлайн и вы убедитесь, что реки Яна, Индигирка и Алазея (по порядку от Лены — слева направо) при удалении масштаба превращаются в едва заметные линии, а Колыма отчетливо заметна.

Карта Даниэля Келлера (или Целлариуса Феримонтануса) 1590 г. Желтым обозначены территории предположительно ушедшие под воду. Красным – крупные города, синим – реки соотнесенные с современными, зеленым – Гробницы ТаРтарских царей.

Нужно признать, что очертания Колымы на карте не так хорошо узнаются, как очертания Лены, а береговая линия восточной части карты и вовсе необычна. Смущает и то, что на карте Тартар (Колыма) на пути к океану протекает через некое большое озеро Корус, которому трудно подобрать современный аналог. Но если предположить, что определенная часть северных территорий была затоплена, береговая линия отодвинулась к югу, а древнее озеро Корус стало современным Колымским заливом, куда впадает Тартар- Колыма — то картина становится яснее, а изгиб реки Колымы становится хорошо узнаваем. Получается, что территория на левом берегу Колымы усеянная россыпью округлых озер — это и есть то самое удивительное место, где древний картограф обозначил целый пирамидальный комплекс, подписанный как Гробницы Тартарских царей.

Ничем иным кроме существования Империи Тартария все это объяснить невозможно. Возражения на тему того, что подобные карты подлог и фальшивка также сомнительны. Подобных карт сотни и, наверное, среди них есть определенная часть новодела и фальшивок, но ровно ту же картину мира рисуют нам знаменитый атлас Герхарда Меркатора и карты издательского дома Блау, подлинность которых не оспаривается даже традиционными историками. Глобус Блау хранится в Российском Историческом Музее.

______________

Колыма извилиста, быстра, многогранна и многомерна. Загадочная и еще неизведанная история в сочетании с суровой красотой северных пейзажей создают удивительное по притягательности сочетание. Может быть, настала пора открывать Колыму заново?

__________________________________

Читайте другие наши статьи про крупнейшие реки России:

Амур: река-границе на перекрестке миров Северная Двина – Великий торговый путь Дон – тихий, мятежный и вечный Волга — пространственно-временная ось России Урал – невидимый, Яик – мятежный Енисей – портрет реки, разделяющей Западную и Восточную Сибирь Лена – крупнейшая в мире река, протекающая в зоне вечной мерзлоты Великая река Сибири Обь – самая длинная река России

Местоположение и протяженность

Колыма – регион в России, расположенный на северо-востоке страны. Он занимает территорию в Азиатской части России и простирается на востоке от Якутской равнины до Колымского залива в Северном Ледовитом океане. Восточная граница Колымы с Камчаткой идет по 170-180 меридиану восточной долготы.

Колыма имеет площадь около 800 тысяч квадратных километров. Это делает ее одной из крупнейших территорий в России. В регионе расположены различные природные заповедники и национальные парки, такие как «Колымский» и «Джугджур».

На севере Колыма омывается Северным Ледовитым океаном, а на юге граничит с Якутией, Амурской областью и Магаданской областью. На западе его граница проходит вдоль Якутской и Нижнеколымской возвышенностей и Черногорской впадины.

| Координаты | Протяженность |

|---|---|

| 63°00’–70°00′ с.ш. | около 2000 километров |

| 145°00’–170°00′ в.д. | около 2500 километров |

Колыма расположена в зоне сурового климата. Зима длится около 6 месяцев, а лето — всего несколько недель. В зимний период температура может опускаться до -50°C, а в летний период подниматься до +35°C. Основные реки региона – Колыма, Алдан и Магадан – замерзают на протяжении нескольких месяцев.

Колыма известна также своим богатым природным миром и уникальными природными явлениями. Здесь встречаются различные виды растений и животных, включая ведущих представителей сибирской флоры и фауны.

Местоположение и протяженность Колымы делают ее уникальным и значимым регионом России. Она привлекает туристов и исследователей со всего мира своим уникальным природным наследием и историческими достопримечательностями.

Что нужно знать перед поездкой в Магадан

- Магадан — это вполне современный город, поэтому проблем с поездкой туда у вас не возникнет. Уже его расположение — в одном из самых экзотичных регионов России и прямо посреди нетронутой природы — сделает ваше путешествие интересным.

- Если захотите углубиться в Колыму, готовьтесь к трудностям: места здесь пустынные и холодные. Могут быть проблемы со связью и с транспортом, а жилье в удаленных от Магадана поселках стоит достаточно дорого. Но вас всегда выручат местные жители — они здесь очень отзывчивые, открытые и дружелюбные. Тяжелые условия жизни заставляют людей держаться вместе и не бросать друг друга в беде.

- Если у вас нет здесь родственников или друзей, смело обращайтесь за помощью и советом к местным. Контакты активистов, занимающихся развитием туризма в регионе, можно найти на туристическом портале Магаданской области, на сайте магаданского клуба парапланеристов или в группе о жизни в Магадане.

- И не забудьте взять с собой шапку — да, даже летом.

Фауна

Зоопланктон Колымы состоит из 63-х видов организмов, принадлежащих трем систематическим группам:

- коловратки – 35 видов;

- ветвистоусые рачки – 16 видов;

- веслоногие рачки – 12 видов.

В реке также обитают гаммарусы (бокоплавы), пиявки, малощетинковые черви олигохеты, моллюски Sphaerium sp. и Pisidium amnicum, а также комары-звонцы хирономиды.

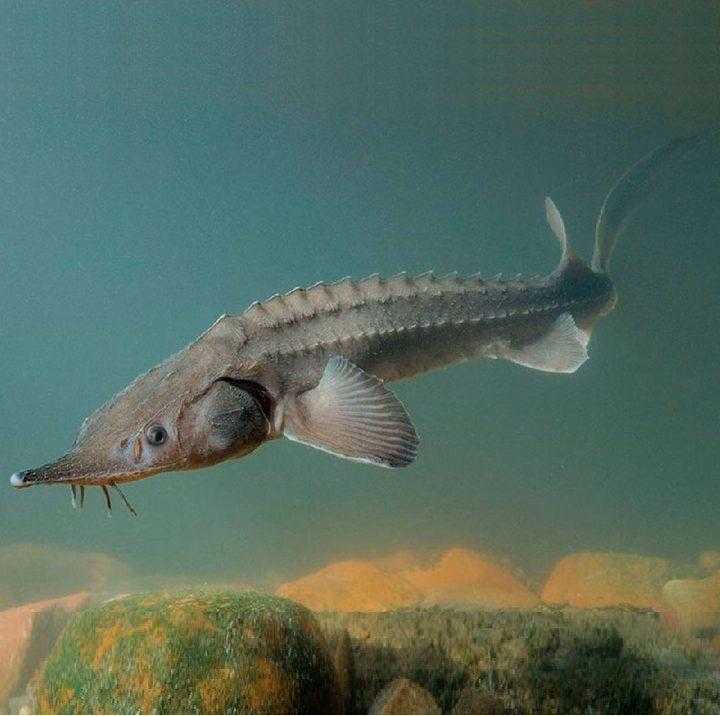

Колыма богата рыбой, в том числе ценных видов:

|

|

|

| Осетр | Кета | Горбуша |

|

|

|

| Омуль | Нельма | Ряпушка |

|

|

|

| Стерлядь | Хариус | и другие. |

Фауна дельты реки достаточно разнообразна, здесь обитают:

- песец;

- северный олень;

- волк;

- заяц;

- бурый медведь;

- росомаха;

- восточносибирский лось.

В бассейне реки водится ондатра и американская норка. На приморских участках можно видеть моржей и белых медведей.

Крупнейшие города

Колыма протекает через следующие города и населенные пункты:

Черский

Поселок городского типа Черский — крупнейшее северное поселение на Колыме. Оно граничит с Чукоткой и Якутией. Население — немногим больше 2500 человек. В XVII веке здесь жили рыбаки. Впоследствии через поселок проходило множество исследовательских экспедиций.

В 1891 году с экспедицией в этот край пришел Иван Дементьевич Черский — российский географ, палеонтолог и исследователь Сибири. Фанатично увлекаясь географией России и Сибири в частности, Иван Дементьевич до этого уже исследовал хребты Восточного Саяна, Тункинскую котловину, реки Селенгу и Иркут, Байкал, Сибирский почтовый тракт от Байкала до Уральского Хребта. С 1891 он плотно занимался освоением Лены, Индигирки, Яны и Колымы. Его интересовали неисследованные районы, «географические изюминки» и сложные для исследования местности. Благодаря Черскому на карте появились горные хребты Тас-Кыстабыт, Улахан-Чистай, Томус-Хая, Индигиро-Колымский острог и месторождение каменного угля около р. Зырянки. Также в походе были обнаружены останки шерстистого носорога.

И. Д. Черский

Он безвременно скончался в 1892 году, завещав завершить экспедицию его жене — Мавре Павловне. Черский был настолько увлечен Колымой, что даже в последние дни жизни, будучи ужасно вымотанным и больным, он продолжал сплав по водотоку. Из его последних записей в дневнике интересно такое пожелание:

Похоронили исследователя Сибири на правом берегу Колымы, возле притока Омолона. Только в 1963 году Черский получил свое название в честь географа. До этого поселок называли Нижние Кресты.

В 1966 году в поселке побывал канадский писатель Фарли Моуэт. Вначале 70-х по своим заметкам он напишет книгу «The Siberians», которую в СССР так и не выпустят.

Среднеколымск

В 1643 году землепроходец Михаил Стадухин и казак Дмитрий Зырян основали здесь казачий острог. Он был назван Ярмонгом (Ярманкой). В 1775 году Среднеколымск разросся до города, а в 1882 году — стал центром округа. Город расположен за полярным кругом, на его гербе — мамонт.

Герб Среднеколымска

Зырянка

Это — молодой поселок, расположенный на левом берегу Колымы. Он был основан только в 1937 году в целях разработки угольного месторождения. Наличие полезных ископаемых здесь были описаны еще И. Д. Черским в 1891 году. Тогда исследователь подчеркивал, что углевые отложения находятся в верховьях р. Зырянки, у левого притока Колымы.

Сеймчан

Это — центр Среднеканского района Магаданской области. Поселок городского типа располагается на правому берегу Колымы, почти в 350 км. от Магадана. О прошлом города трудно судить. Считается, что примерно в конце XVIII века на Колыму приходят якуты, которые основывают ряд поселений, в том числе Сеймчан. Впрочем, слово «Сеймчан» не якутского, а эвенкского происхождения — в оригинале «Хэйим Чэн», что переводится как «полынья». В этой местности в реке всегда образовывались полыньи во льду.

В 1942 году в Сеймчане был построен аэропорт для переброски военных самолетов поставляемых по ленд-лизу.

Синегорье

Поселок располагается на левом берегу Колымы. Он был образован только в 1967 году. Сначала здесь был построен всего один дом, но уже в 1971 было заселено первое общежитие на 50 человек.

Синегорье — это одно из самых живописных мест во всей Магаданской области. Здесь — густая зелень тайги контрастирует с глубинной синевой Колымы. Примечателен поселок и современной гидроэлектростанцией. Сейчас в Синегорье ГЭС — основное место работы для местных жителей. Эту массивную постройку видно за несколько километров.

Где жить

Приезжая в Магадан, я всегда останавливаюсь у родственников, поэтому про качество местных гостиниц и хостелов сказать ничего не могу. Знаю лишь, что их не так уж и много: город маленький, туризм развит слабо, обычному туристическому жилью достаточно большую конкуренцию создают квартиры, арендуемые посуточно.

Объявления об их сдаче легко найти практически в любой точке города. Многие жители Магадана стараются при первой же возможности уехать жить на «материк», а оставшиеся квартиры сдают студентам и приезжающим в город из области. За квартиру с мебелью и техникой обычно просят 2500—3500 Р в сутки. Если не хотите искать квартиру прямо на месте, посмотрите подходящие варианты на «Авито».

Если вам ближе традиционные гостиницы или хостелы, то будьте готовы, что их выбор в Магадане довольно скромен. Я поискала на «Островке» и нашла всего несколько вариантов. Например, номер на двоих в гостинице «Центральная» стоит от 4200 Р, а кровать в общем 4-местном номере в отеле «Аурум» обойдется в 1500 Р.

Туризм и отдых на реке

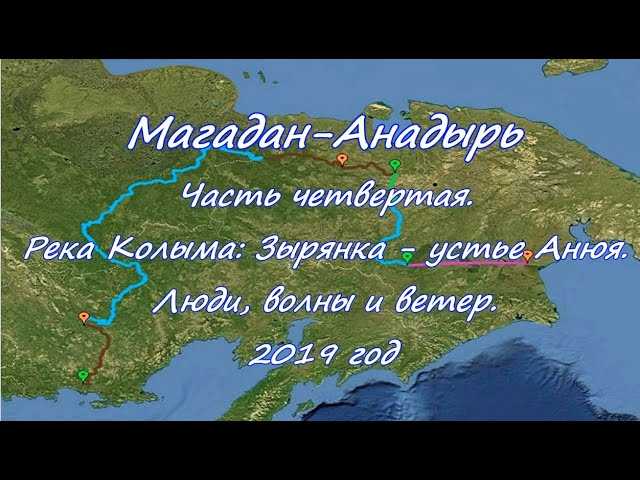

«Одержимый Джим» или с пакрафтом вдаль… Магадан-Анадырь Часть четвертая. Колыма. 2019 год

«Одержимый Джим» или с пакрафтом вдаль… Магадан-Анадырь Часть четвертая. Колыма. 2019 год

Колыма привлекает любителей рыбалки и сплавов. Главный туристический месяц – июль, когда температура повышается до летних отметок.

Сплав по реке Колыма Чуть не сели на мель Жизнь на барже Рыбалка на чебака #10

Сплав по реке Колыма Чуть не сели на мель Жизнь на барже Рыбалка на чебака #10

В это время туристы сплавляются водными маршрутами, а также отправляются в пешие походы. В прибрежной зоне на карте есть места, богатые ягодами и грибами.

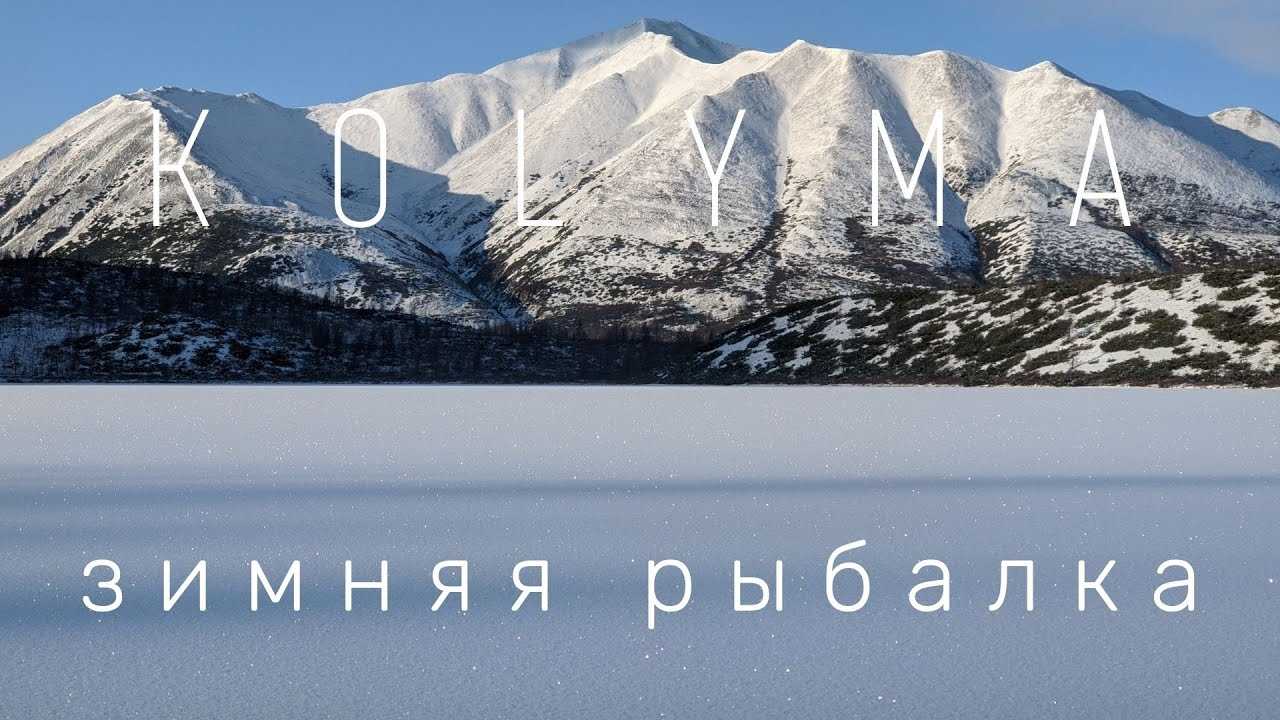

КОЛЫМА. Зимняя рыбалка. ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ. -30 в октябре! ЧАСТЬ 1

КОЛЫМА. Зимняя рыбалка. ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ. -30 в октябре! ЧАСТЬ 1

Зимой популярны гонки на собачьих и оленьих упряжках, ралли на снегоходах. Среди любителей зимнего лова востребована подледная рыбалка.

Великолепная рыбалка! На это стоит посмотреть. Кижуч.! Рыбалка на Колыме. Река Армань

Великолепная рыбалка! На это стоит посмотреть. Кижуч.! Рыбалка на Колыме. Река Армань

Река Колыма подходит для исторического туризма. Остатки лагерей ГУЛАГ сконцентрированы рядом с ПГТ Черский. Есть экскурсии, посвященные лагерям золотодобытчиков. А в местном природном парке также исследуют захоронения, относящиеся к каменному веку.

Озеро Джека Лондона

Из природных достопримечательностей рекомендуют посещать:

- Мыс Нюкля или, как его называют местные жители, Спящий дракон.

- Озеро Галитур рядом с водохранилищем.

- Озеро Джека Лондона в той же местности.

Мыс Нюкля

Владимир Привет! Меня зовут Владимир. Я закончил Российский Государственный Гидрометеорологический Университет. В свободное время веду блог, в котором рассказываю о водных объектах нашей планеты, увлекаюсь охотой, рыбалкой и сплавом по рекам. Присоединяйтесь! Пишите комментарии, задавайте вопросы.

Владимир Привет! Меня зовут Владимир. Я закончил Российский Государственный Гидрометеорологический Университет. В свободное время веду блог, в котором рассказываю о водных объектах нашей планеты, увлекаюсь охотой, рыбалкой и сплавом по рекам. Присоединяйтесь! Пишите комментарии, задавайте вопросы.

Берёт начало в горах севернее Охотска и Магадана, в районе с координатами |62|N|149|E| и впадает в Колымский залив Восточно-Сибирского моря, части Северного Ледовитого океана, с координатами |69|30|N|161|30|E| . Длина Колымы 2129 м.км. Площадь его бассейна составляет 644 000 км².

Берёт начало в горах севернее Охотска и Магадана, в районе с координатами |62|N|149|E| и впадает в Колымский залив Восточно-Сибирского моря, части Северного Ледовитого океана, с координатами |69|30|N|161|30|E| . Длина Колымы 2129 м.км. Площадь его бассейна составляет 644 000 км².